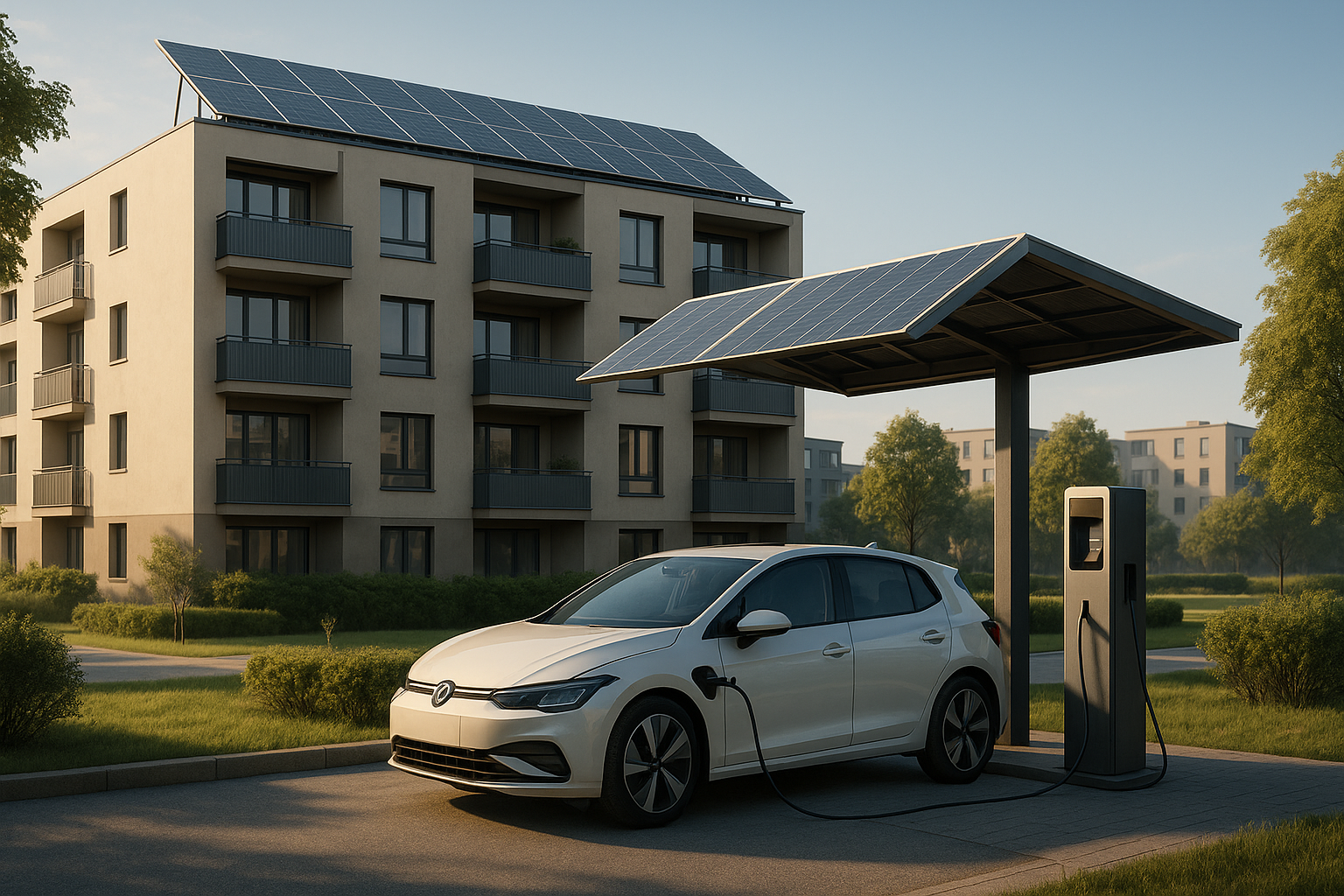

Solartankstellen für E-Autos im Mehrfamilienhaus: Planung, Umsetzung und Wirtschaftlichkeit

Elektromobilität boomt, der Strompreis schwankt und ESG-Vorgaben steigen. Wer heute in München oder im Umland ein Mehrfamilienhaus besitzt oder modernisiert, steht vor der Frage: Wie lassen sich Ladepunkte für E-Autos wirtschaftlich integrieren, ohne den Netzanschluss zu sprengen? Die Antwort lautet oft: eine Solartankstelle, also die Kombination aus Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligenter Ladeinfrastruktur. Der folgende Fachbeitrag zeigt, warum sich das Konzept gerade für anspruchsvolle Gewerbe- und Wohnobjekte lohnt, welche regulatorischen Fakten zu beachten sind und wie ein schlüsselfertiges Projekt mit Partnern wie BETSA.de abläuft.

Warum das Thema jetzt wichtig ist

Bis 2030 sollen laut Bundesnetzagentur mindestens 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren. In Ballungsräumen wie München wird der Bedarf an Ladepunkten daher rasant steigen. Parallel erhöht der Gesetzgeber den Druck auf Eigentümer: Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) schreibt seit 2021 bei größeren Sanierungen Leitungen für Ladepunkte vor. Banken, Versicherer und internationale Fonds koppeln zudem ihre Finanzierung an klare Dekarbonisierungsziele. Wer heute investiert, sichert sich damit nicht nur Mieterzufriedenheit, sondern auch den langfristigen Immobilienwert.

Aktuelle Vorgaben und Förderkulisse

Gesetzliche Pflichtfelder

Im Mehrfamilienhaus greifen mehrere Normen gleichzeitig. Das GEIG fordert bei umfassenden Renovierungen eines Gebäudes mit mehr als zehn Stellplätzen die Ausstattung jedes dritten Stellplatzes mit Leerrohren für späteres Laden. Bei Neubauten gilt die Pflicht bereits ab sechs Stellplätzen. Ergänzt wird dies durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das bei Dachsanierungen eine Mindest-PV-Fläche verlangt. Bayern geht noch weiter: Die Bayerische Bauordnung verlangt seit 2023 Photovoltaik auf neuen Parkdecks und Gewerbebauten. Für Vermieter sind außerdem §§ 554 und 556 Bürgerliches Gesetzbuch relevant. Danach dürfen Mieter das Anbringen einer privaten Wallbox nicht verweigern, während der Vermieter die Kosten nur eingeschränkt umlegen kann. Eine frühzeitige Gesamtplanung vermeidet spätere Nachrüstkosten.

Förderprogramme und steuerliche Hebel

Die Investition in eine Solartankstelle profitiert von mehreren Subventionen. Die KfW-Förderung 442 unterstützt PV, Speicher und Wallbox im Paket. Für Gewerbeobjekte bieten die Programme KfW 261/262 zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss. In Bayern ergänzt das Programm 10.000 Häuser den Zuschuss für Stromspeicher. Hinzu kommen steuerliche Vorteile: PV-Strom, der direkt für Ladevorgänge genutzt wird, ist laut § 12 Abs. 3 UStG seit 2023 von der Umsatzsteuer befreit. Stromverkauf an Mieter unterliegt bei weniger als 100.000 kWh im Jahr keiner Energieversorger-Lizenz. Eigentümer können den Strom so nahe an den Haushaltsstrompreis verkaufen und dennoch attraktive Renditen erzielen.

Technische Grundlagen einer Solartankstelle

Photovoltaik-Generator und Speicher

Herzstück bleibt die PV-Anlage. Sie liefert tagsüber günstigen Gleichstrom, der per Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist wird. Ein Batteriespeicher glättet Lastspitzen und verschiebt Solarstrom in die Abendstunden, wenn Mieter heimkehren. Typische Speichergrößen in Mehrfamilienhäusern liegen zwischen 30 und 100 kWh, abhängig von Dachfläche, Anzahl der Ladepunkte und gewünschten Autarkiequoten. Ein gut aufeinander abgestimmtes System erreicht bis zu 70 Prozent Eigenverbrauch und reduziert Netzentgelte.

Ladehardware und Lastmanagement

Die Wallbox ist nur der sichtbare Teil. Entscheidend ist das dynamische Lastmanagement, das alle Ladepunkte, den Hausverbrauch und den Speicher steuert. Moderne Systeme priorisieren Fahrzeuge nach Bedarf, Ladestand und Nutzergruppe. So kann z. B. der Car-Sharing-Pool des Unternehmens tagsüber laden, während private Mieter erst nach 18 Uhr starten. Über OCPP-fähige Backend-Software lässt sich der Ladevorgang abrechnen, wahlweise per RFID-Karte oder App. Für gewerbliche Flotten ist auch eine Anbindung an ISO 15118 möglich, wodurch das Fahrzeug direkt als Kostenstelle erkannt wird.

Projektplanung in der Praxis

Standortanalyse und Netzanschluss

Vor jeder Investition steht eine präzise Bestandsaufnahme. Dazu gehören Dachstatik, Stromhauptverteilung, Brandschutz- und Fluchtwege sowie vorhandene Leerrohre. Der Netzbetreiber im Großraum München fordert für Einspeisungen über 30 kW ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren. Sobald mehr als 100 kW PV installiert werden, ist ein NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 Pflicht. Lastprofile aus Smart-Meter-Daten zeigen, ob eine Leistungserhöhung des Hausanschlusses nötig wird. Bei intelligenter Steuerung reicht häufig der bestehende Anschluss aus.

Finanzierung und Contracting-Modelle

Für Eigentümer, die ihr Kapital anderweitig binden wollen, kommen Energie-Contracting oder Mieterstrom-Modelle infrage. Ein externer Dienstleister errichtet und betreibt die Anlage, die Mieter kaufen den Solarstrom zu einem festgelegten Tarif. Die Rendite liegt nach Marktanalysen bei fünf bis acht Prozent, abhängig von Förderung und Strompreisindexierung. BETSA.de begleitet Mandanten dabei von der Auswahl des Contracting-Partners bis zur Verhandlung der Service-Level-Agreements und stellt sicher, dass Gewährleistungsrisiken sauber verteilt werden.

Umsetzung und Bauleitung

Gewerke-Koordination und Schnittstellen

Eine Solartankstelle vereint Dachdecker, Elektroinstallateure, Tiefbauer und IT-Spezialisten. Termine müssen eng getaktet sein, damit die Dacharbeiten nicht die Innenausbauten blockieren. Während der Bauphase sind VOB-konforme Abnahmen in jedem Gewerk essenziell. Die Ladepunkte im Parkhaus erfordern eigene Brandschutzkonzepte nach DIN 14095, etwa für Sprinkler oder Rauchableitung. In Tiefgaragen ist eine Ex-Schutzbewertung nach ATEX oft verpflichtend, wenn Wasserstoff aus Batteriesicherungen entweichen könnte. BETSA.de setzt hier auf eine digitale Bauakte, die alle Prüfprotokolle bündelt.

Abnahme, Monitoring und Betrieb

Nach Inbetriebnahme folgt die technische Abnahme durch den Netzbetreiber sowie die Eintragung der Ladepunkte im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Ein kontinuierliches Monitoring erkennt Leistungsverluste früh und bietet eine Datenbasis für Nebenkostenabrechnungen. Betreiber sollten Wartungsverträge mit Intervallen von zwölf Monaten abschließen. Firmware-Updates der Wallboxen lassen sich meist remote einspielen, was Servicekosten senkt. Kommt ein Speicher zum Einsatz, ist zudem ein Batteriezertifikat des Herstellers Teil der Gewährleistungsunterlagen.

Nutzen für verschiedene Immobilientypen

Büro- und Mischobjekte

Unternehmen in München nutzen Ladepunkte als Benefit für Mitarbeitende und Gästekunden. Durch PV-Strom sinken Fuhrparkkosten spürbar. Ein 100-kW-PV-System mit 15 Wallboxen spart laut Fraunhofer ISE jährlich rund 25 Tonnen CO₂ und verringert die Stromkosten um bis zu 40 Prozent. Gleichzeitig verbessert sich der Score in ESG-Ratings, was die Fremdkapitalkosten senkt.

Premium-Wohnungen und Private Estates

Luxusobjekte profitieren vom Image eines grünen Stromangebots. Käufer erwarten heute, dass ihr E-Auto ohne Reservierungsstress geladen werden kann. Eine Solartankstelle steigert die Vermarktungsgeschwindigkeit und erhöht die Kaltmiete um durchschnittlich zwei bis drei Euro pro Quadratmeter, wie eine Studie der TU München belegt.

Handel und Light-Industrial

Im Einzelhandel erhöht eine Ladestation die Verweildauer der Kunden, während Light-Industrial-Betriebe damit Werksverkehr und Mitarbeitende bedienen. PV-Überschüsse können Spitzenlasten in der Produktion abfedern. Konzepte mit bidirektionalem Laden erlauben sogar, Batteriekapazitäten der Fahrzeugflotte als Notstrom zu nutzen. Die Investition refinanziert sich hier meist in weniger als sechs Jahren.

Fazit

Eine Solartankstelle im Mehrfamilienhaus verbindet nachhaltige Energieerzeugung mit moderner Mobilität. Sie erfüllt gesetzliche Vorgaben, reduziert Betriebskosten und steigert den Immobilienwert. Entscheider in München und Bayern, die heute handeln, sichern sich Fördermittel, Netzwirtschaftlichkeitsvorteile und eine starke Position in künftigen ESG-Audits. BETSA.de begleitet Sie dabei von der Machbarkeitsstudie über die Bauleitung bis zum laufenden Betrieb – selbstverständlich schlüsselfertig und mit einem einzigen Ansprechpartner.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular