Solare Kühlung für Gewerbeimmobilien im Großraum München: Technologien, Kennzahlen und Praxisbeispiele

Markttreiber und regionale Ausgangslage

Die installierte Kälteleistung in Deutschland hat sich laut Umweltbundesamt in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt. Steigende Höchsttemperaturen, ein ab 2027 geplanter Emissionshandel für Gebäude und stetig wachsende Stromtarife erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf Betreiber von Büro-, Retail- und Wohnanlagen gleichermaßen. Im Großraum München sorgt zudem ein überdurchschnittliches Globalstrahlungsniveau von rund 1 200 kWh/m² a für ein günstiges Verhältnis zwischen solarem Angebot und Kühlbedarf. Diese Konstellation macht solare Kühlung zu einer strategisch relevanten Option für Bestandssanierungen und Neubauten.

Technische Systeme und Leistungsparameter

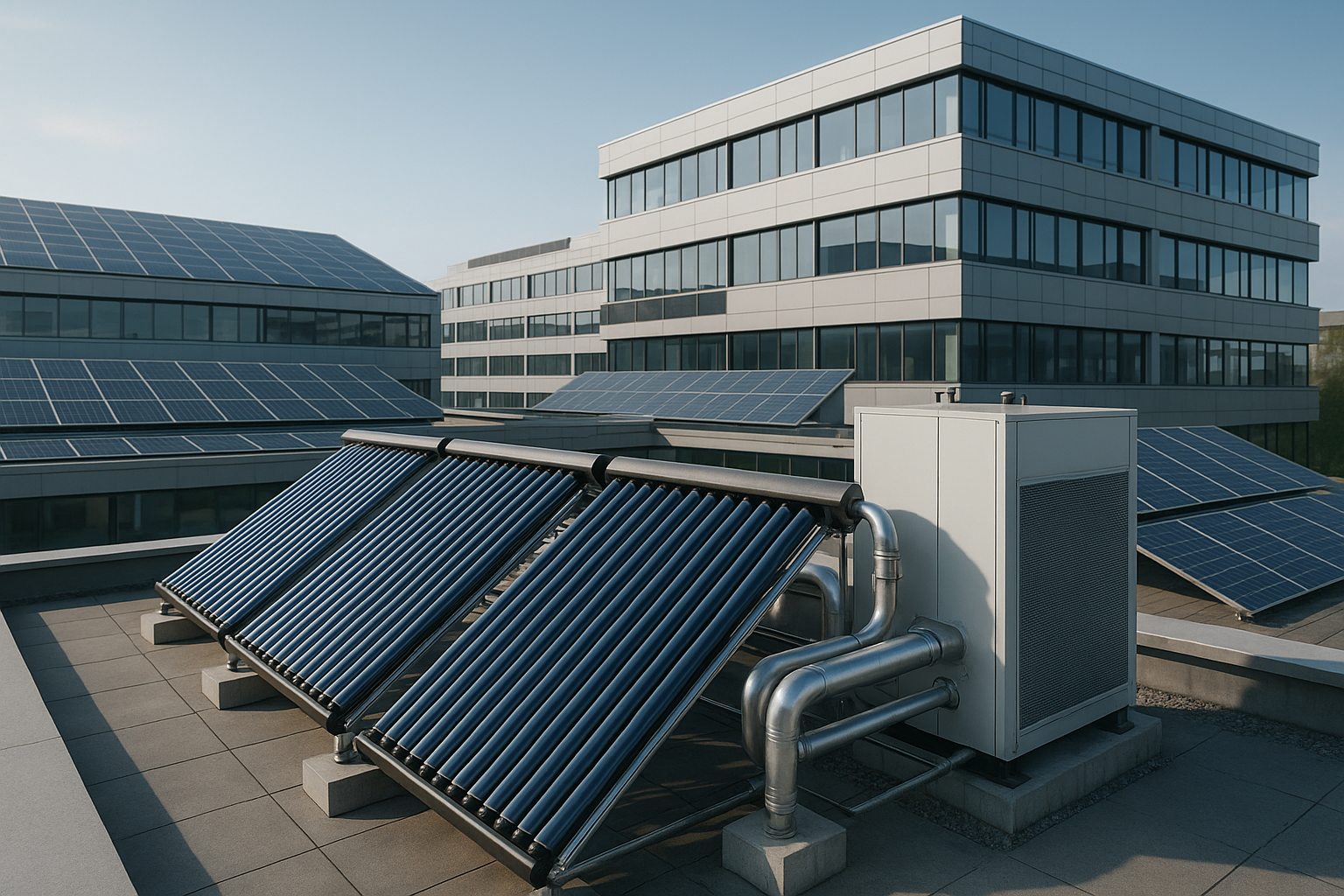

Thermisch angetriebene Kälteerzeugung

Adsorptions- und Absorptionskältemaschinen wandeln Prozesswärme in Kälte um. Wird die erforderliche Wärme von Hochtemperatur-Flachkollektoren oder Vakuumröhren bereitgestellt, lassen sich saisonale Leistungszahlen (COP) von 0,6 – 0,8 erreichen. Eine geeignete Hydraulik mit Pufferspeicher verschiebt Erzeugungsspitzen in Abend- oder Nachtstunden und reduziert Takthäufigkeit sowie Verschleiß. Bei größeren Bürokomplexen mit einem jährlichen Kältebedarf von 30 – 80 kWh/m² kann der Primärenergieeinsatz gegenüber rein elektrischer Kompressionskälte um bis zu 60 % sinken.

Photovoltaik-gestützte Kompressionskälte

Alternativ lässt sich Solarstrom direkt in Inverter-Split- oder Kaltwassersysteme einspeisen. Diese Variante erzielt mit modernen Verdichtern COP-Werte über 3 und benötigt keine Hochtemperaturwärme. Kombiniert man PV-Flächen mit Batteriespeichern, können Lastspitzen abgefedert und Netzbezugskosten geglättet werden. Wegen der hohen Dachflächenverfügbarkeit bei großflächigen Gewerbebauten ist dieses Konzept in Oberbayern verbreitet, insbesondere bei Retailparks mit hohem Tageslastprofil.

Rechtlicher Rahmen und Förderoptionen

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert bei Neubauten und umfassenden Sanierungen einen definierten Anteil erneuerbarer Energien für Heizung und Kühlung. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gewährt Investitionszuschüsse bis zu 30 % für solarthermische Anlagen; bei nachgewiesener Treibhausgasminderung sind Zusatzboni möglich. Ergänzend bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau über die Programme 263/264 zinsreduzierte Darlehen für gewerbliche Antragsteller. Auf europäischer Ebene verpflichtet die EPBD-Novelle Mitgliedstaaten, ab 2030 einen nahezu klimaneutralen Nichtwohngebäudebestand anzustreben, was solare Kühlung zu einem zentralen Baustein der langfristigen Dekarbonisierungsstrategie macht.

Planung, Integration und Bauausführung

Lastprofil und Systemauslegung

Eine stündliche Lastganganalyse liefert die Grundlage für eine passgenaue Dimensionierung. In der Praxis decken solarthermische oder photovoltaische Anlagen 60 – 80 % der Spitzlast. Das Restprofil übernehmen drehzahlgeregelte Kompressionskühlmaschinen, wodurch Investitionskosten kalkulierbar bleiben und die Versorgungssicherheit erhöht wird.

Gebäudehülle und TGA-Schnittstellen

- Integration der Kollektoren in Dach- oder Fassadenelemente verhindert Dachaufbauten und vereinfacht Genehmigungen in sensiblen Stadträumen.

- PVT-Module koppeln Strom- und Wärmebereitstellung und bieten hohe Flächeneffizienz, besonders bei Neubauten mit begrenztem Dachvolumen.

- Ein Wärmespeicher aus korrosionsbeständigem Stahl mit thermischer Schichtung erlaubt einen stabilen Anlagenbetrieb und verringert Taktraten.

- Eine Gebäudeleittechnik mit prädiktiven Algorithmen optimiert Betriebspunkte anhand von Wetterdaten, Stromtarifen und Speichertemperaturen.

Qualitätssicherung auf der Baustelle

Reibungslose Projektrealisierung setzt einen hydraulischen Abgleich, diffusionsdichte Dämmung der Kälteleitungen und eine Abnahme nach VDI 2047 Blatt 2 sowie DIN EN 378 voraus. Für thermisch angetriebene Systeme ist ferner die Wasseraufbereitung nach VDI 2035 zur Vermeidung von Korrosion und Inkrustation entscheidend.

Referenzprojekte im Großraum München

Bürocampus München-West

Ein fünfgeschossiger Komplex mit 8 000 m² Nutzfläche ersetzte eine in die Jahre gekommene R134a-Kälteanlage durch 1 200 m² Vakuumröhrenkollektoren und eine 500 kW Absorptionskältemaschine. Ein 20 m³ Pufferspeicher verschiebt Spitzen in die Randzeiten. Die Stromkosten sanken um 52 %, die CO₂-Emissionen um 280 t pro Jahr.

Premium-Wohnanlage Starnberger See

Für 30 Luxuswohnungen kam eine lautlose Systemlösung zum Einsatz: dachintegrierte PVT-Module, 40 kW Adsorptionskälte und aktivierte Betondecken. Neben konstanten 24 °C Raumtemperatur deckt das System 60 % des Warmwasserbedarfs, ohne sichtbare Außenaggregate.

Retailpark Freising

Auf 5 000 m² Parkplatzfläche wurde eine 750 kWp PV-Anlage installiert, gekoppelt mit zwei 150 kW Inverter-Chillern und Batteriespeicher. Tagsüber deckt Solarstrom nahezu den gesamten Kühlbedarf, nachts wird günstiger Netztarif genutzt. Die Betriebskosten der Mieter reduzierten sich um etwa 1,20 €/m² a, was die Flächenattraktivität erhöhte.

Wirtschaftlichkeitsanalyse und Lebenszykluskosten

Die Investition in solare Kühlung wird in erster Linie über Kapitalkosten, Energieeinsparung und mögliche CO₂-Bepreisung bewertet. Für eine typische Gewerbeimmobilie mit 5 000 m² klimatisierter Fläche liegen die spezifischen Investitionskosten aktuell bei 250–380 €/kW Kälteleistung für PV-gestützte Systeme und 400–550 €/kW für thermisch angetriebene Anlagen. Bei angenommenen Strompreissteigerungen von drei Prozent pro Jahr erreichen PV-basierte Lösungen Amortisationszeiten von sechs bis neun Jahren. Adsorptions- oder Absorptionskälte amortisiert sich bei gleichzeitiger Nutzung der Abwärme (Warmwasser, Prozesswärme) häufig in acht bis elf Jahren. Werden BEG-Zuschüsse optimal kombiniert, sinken die Payback-Zeiten um etwa zwei Jahre. Ein über den gesamten Lebenszyklus berechneter Kapitalwert (NPV) zeigt, dass sich die höheren Anfangsinvestitionen durch bis zu 60 % niedrigere Betriebskosten und potenzielle Einnahmen aus Herkunftsnachweisen (HKNR) kompensieren lassen.

Betrieb, Wartung und Monitoring

Der zuverlässige Betrieb wird durch ein aktives Anlagenmonitoring abgesichert. Hierzu gehören Echtzeit-COP-Tracking, Fehlermusteranalyse und Abgleich mit Wetter- sowie Lastdaten. Auf Basis von Erfahrungswerten aus Oberbayern empfiehlt sich eine monatliche Remote-Analyse sowie eine halbjährliche Vor-Ort-Inspektion. Wartungskosten betragen erfahrungsgemäß 1,0–1,5 % der Investitionssumme pro Jahr und liegen damit unter denen konventioneller Kompressionskälte, da weniger bewegliche Teile betroffen sind. Für thermische Systeme sollte das Sorptionsmittel alle zehn bis zwölf Jahre geprüft und ggf. regeneriert werden. PV-Module erfordern im urbanen Raum eine Reinigung alle zwei Jahre, bei ländlichen Standorten genügt meist eine Sichtprüfung.

Risikomanagement und Genehmigungsfragen

Die frühzeitige Klärung von Lastannahmen mit dem Bauaufsichtsamt München sowie die Einreichung eines Brandschutzkonzepts nach DIN EN 13501 minimieren Planungsrisiken. Statiknachweise für Kollektor- und Modulfelder müssen Schneelasten von bis zu 1,5 kN/m² berücksichtigen, was in den oberbayerischen Landkreisen verbindlich ist. Bei denkmalgeschützten Fassaden empfiehlt sich eine Indach-Integration oder die Auslagerung von PV-Flächen auf Carportanlagen. Ein weiterer Risikofaktor liegt in möglichen Verschattungseffekten künftiger Nachbarbauten; hier schafft ein Leitungs- und Baulastenverzeichnis Transparenz. Gegen Ausfallrisiken werden Service-Level-Agreements mit Reaktionszeiten unter 24 h abgeschlossen, wobei Ersatzteilpools im Raum München eine hohe Verfügbarkeit sichern.

Zukunftstrends und Innovationen am Standort Bayern

Forschungsverbünde an der TU München und dem Fraunhofer ISE treiben Hybridkonzepte voran, bei denen organische Rankine-Prozesse (ORC) Abwärme aus Rechenzentren in den Kältekreis einspeisen. Erste Pilotanlagen erreichen Gesamtjahreswirkungsgrade von über 25 %. In Verbindung mit Latentwärmespeichern auf Salz- oder Paraffinbasis lassen sich Temperaturen zwischen 18 °C und 90 °C in einem einzigen Speichermedium puffern. Zudem setzt die bayerische Staatsregierung auf ein digitales Gebäuderegister, das künftig Förderanträge automatisiert mit CO₂-Einsparzielen abgleicht. Für Investoren entsteht damit Planungssicherheit, da künftige Grenzwerte frühzeitig erkennbar sind.

Empfohlene Umsetzungsschritte für Investoren

1. Lastprofil erfassen: Messkampagne über mindestens acht Wochen mit 15-min-Auflösung.

2. Machbarkeitsstudie durchführen: Auswahl zwischen PV-Kompression, thermischer Sorption oder Hybrid, inklusive Wirtschaftlichkeitsvergleich nach VDI 2067.

3. Förderstrategie entwickeln: Parallelbeantragung von BEG, KfW-Darlehen und regionalen Klimaboni der Stadt München.

4. Entwurfsplanung und Voranfrage: Einreichung beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung zur Absicherung von Brandschutz und Gestaltung.

5. Detailengineering: Hydraulikschemata, Regelungsalgorithmus, Sensorkonzept.

6. Ausschreibung nach VOB/C: Losweise Vergabe von Photovoltaik, Kälte, Elektrotechnik und MSR zur Risikostreuung.

7. Bauüberwachung und Inbetriebnahme: Prüfkatalog nach DIN EN 16798-3, Leistungsnachweis unter Volllast und Teillast.

8. Monitoringphase: Zweijähriger Probebetrieb mit Optimierung der Regelparameter und Nachführung der Anlagenkennwerte in das Energiemanagementsystem.

Fazit

Solare Kühlung ermöglicht im Großraum München die deutliche Senkung von Stromverbrauch und CO₂-Emissionen, ohne Komforteinbußen in Gewerbeimmobilien. Investoren profitieren von attraktiven Fördermitteln, kurzen Amortisationszeiten und einer Wertsteigerung des Gebäudes durch zukunftssichere Technik. Entscheidend sind eine präzise Lastanalyse, die richtige Systemwahl sowie ein stringentes Monitoring, das Betrieb und Wirtschaftlichkeit dauerhaft absichert.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular