Mieterstrommodelle und energetische Sanierung in Gewerbeimmobilien des Großraums München

Marktumfeld und Handlungsdruck

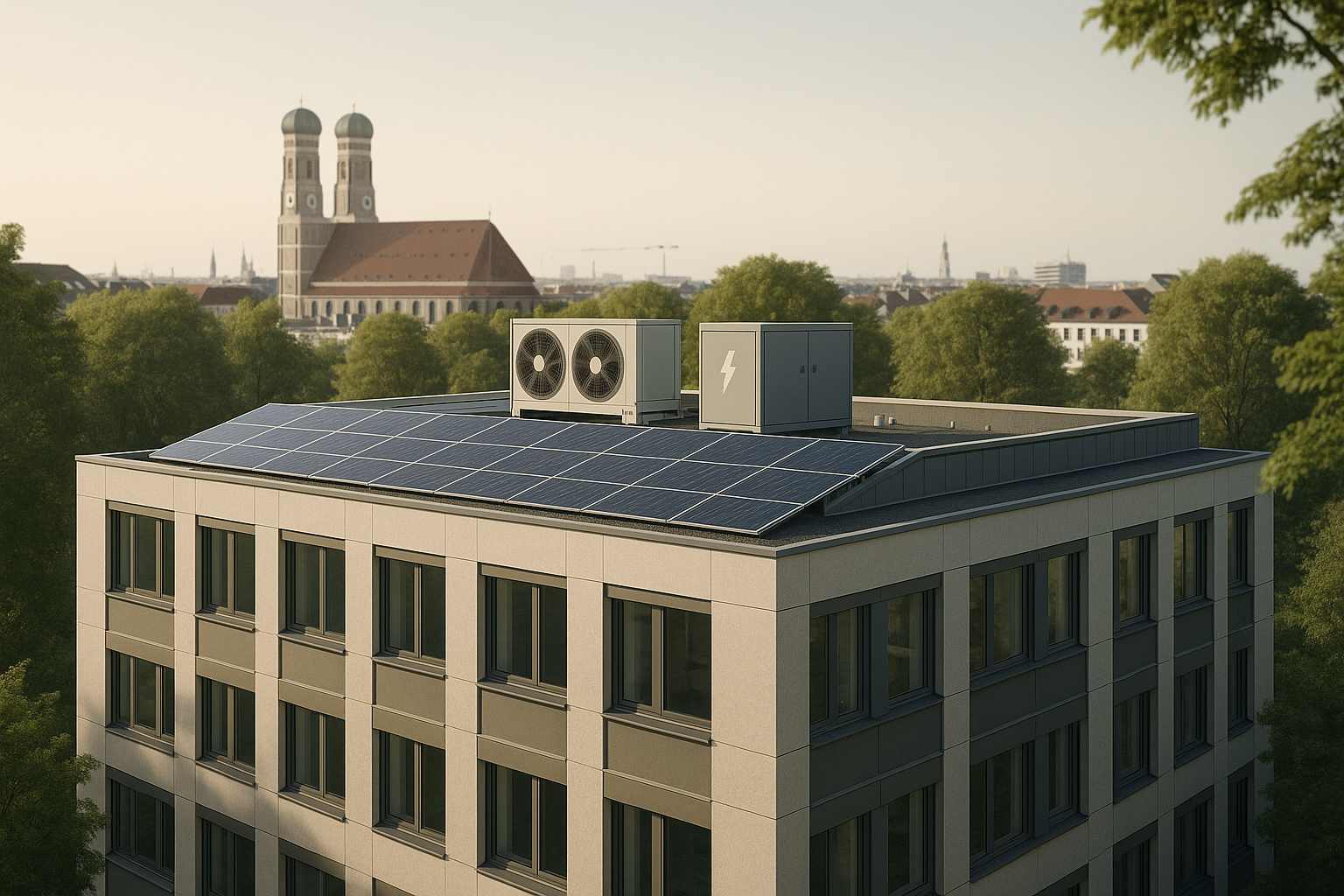

Unternehmen, Bestandshalter und öffentliche Einrichtungen in Bayern sehen sich mit steigenden Energiekosten, strengeren Klimazielen sowie fortlaufend verschärften Bauvorschriften konfrontiert. Parallel fordern Corporate-Governance-Richtlinien und die EU-Taxonomie konkrete CO₂-Grenzwerte für Gebäudeportfolios. Wer bestehende Gewerbeobjekte modernisiert, muss deshalb Wärmeverluste reduzieren, erneuerbare Energie integrieren und zugleich wirtschaftliche Kennzahlen im Blick behalten. Mieterstrommodelle kombinieren Photovoltaik-Erzeugung auf dem eigenen Dach mit direkter Stromlieferung an Nutzer im Gebäude. Der lokal erzeugte Strom fließt ohne Durchleitung durch das öffentliche Netz, wodurch Netzentgelte und Abgaben entfallen und ein stabiler Cashflow entsteht. In Verbindung mit einer umfassenden energetischen Sanierung entsteht ein integriertes Konzept, das Betriebskosten senkt und ESG-Kriterien adressiert.

Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Technische Potenziale und Branchenkennzahlen

Nach aktuellen Auswertungen des Fraunhofer ISE kann in Bürogebäuden bis zu 40 % des Jahresstrombedarfs durch Dach-Photovoltaik gedeckt werden. Rechenbeispiele zeigen, dass bei rund zehn Kilowatt installierter Leistung je 1 000 m² Nutzfläche die Amortisation in sieben bis neun Jahren erreicht wird, sofern der erzeugte Strom vor Ort verbraucht wird. Erhebungen des Bayerischen Landesamts für Statistik belegen zudem, dass etwa 60 % der gewerblich genutzten Dächer in Oberbayern hinsichtlich Statik und Ausrichtung für PV geeignet sind. Der Bundesverband Solarwirtschaft prognostiziert bis 2030 einen nationalen Zubau von rund 30 GW, wobei ein relevanter Anteil auf gewerbliche Flächen entfallen dürfte.

Förderinstrumente und Gesetzeslage

Die rechtliche Grundlage für Mieterstrom bildet § 42a EEG 2023. Für Photovoltaikanlagen bis 750 kWp werden fixe Mieterstromzuschläge gewährt, die im Stadtgebiet München derzeit bis zu 3,79 ct/kWh betragen. Das Solarpaket I reduziert parallel Mess- und Meldeaufwand, was die Abrechnung vereinfacht. Darüber hinaus sind Einnahmen aus PV-Anlagen bis 30 kWp pro Wirtschaftseinheit seit 2023 von der Ertragsteuer befreit. Für bauliche Effizienzmaßnahmen greift die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Sie kombiniert Tilgungszuschüsse und zinsvergünstigte Kredite für Dach- und Fassadensanierung, Haustechnik sowie Lüftungssysteme. Abhängig von Ausgangszustand und Maßnahmepaket können Zuschussanteile von bis zu 25 % erreicht werden. Eine vorausschauende Fördermittelplanung ist daher integraler Bestandteil jeder Sanierungsstrategie.

Projektorganisation in der Praxis

Konzeption und Finanzierung

Kern einer belastbaren Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die Lastganganalyse, die den zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs sämtlicher Mietparteien darstellt. Je höher die zeitliche Deckung mit der PV-Erzeugung, desto größer der Eigenverbrauchsanteil. Objekte mit hoher Grundlast – beispielsweise Rechenzentren, Produktionsstätten oder klimatisierte Bürokomplexe – profitieren häufig von einer Kombination aus Dach- und Fassaden-PV sowie optionalen Stromspeichern. Finanzierungsinstitute bewerten inzwischen Erlösströme aus Mieterstrom positiv und berücksichtigen diese im Beleihungswert. Ein interdisziplinäres Planungsteam aus Architekt, Energieberater und Fachplaner koordiniert Gebäudehülle, Haustechnik und PV-Layout, um Synergieeffekte zu nutzen und Schnittstellenrisiken zu minimieren.

Bauausführung und Qualitätssicherung

Während der Umsetzung müssen Dachsanierung, PV-Montage und Leitungswege eng getaktet sein. Ein verantwortlicher Bauleiter dokumentiert Schnittstellen und Gewerkeketten. Intelligente Messsysteme sollten vor Inbetriebnahme fest eingeplant werden, da sie die Grundlage für eine präzise Stromabrechnung bilden. In gewerblichen Objekten hat sich der Einsatz eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 etabliert. Es erfasst Verbräuche, analysiert Lastspitzen und belegt die Wirksamkeit der Maßnahmen gegenüber Aufsichtsgremien und Investoren.

Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Assetklassen

Büro- und Verwaltungsgebäude

Ein viergeschossiger Komplex im südlichen Münchner Umland reduzierte nach Komplettsanierung seine jährlichen Energiekosten um 38 %. Rund 60 % der Einsparung entfallen auf eine 240 kWp-PV-Anlage, deren Strom über ein Mieterstrommodell an acht Unternehmen im Gebäude geliefert wird. Die Mieter zahlen etwa 20 % weniger als für Netzstrom; zugleich erwirtschaftet der Eigentümer eine planbare Rendite und erfüllt Investorenanforderungen an ESG-Konformität.

Premium-Wohnimmobilien

Bei hochwertigen Wohnobjekten spielt das Zusammenspiel aus Technik und Ästhetik eine zentrale Rolle. Eine Kernsanierung in Grünwald koppelte Wärmepumpe, Batteriespeicher und eine 35 kWp-PV-Dachfläche. Das interne Mieterstrommodell bezieht sowohl Eigentümer als auch dauerhaft beschäftigte Servicekräfte ein. Betriebskosten sinken, während das architektonische Erscheinungsbild unverändert bleibt und Denkmalschutzauflagen eingehalten werden.

Einzelhandel und Logistik

Ein Einkaufszentrum in Freising stattete seine Dachflächen mit 500 kWp Photovoltaik aus und band die Kühlhäuser der Mieter in ein Lastmanagement ein. Durch Verschiebung energieintensiver Kälteprozesse in Zeiten hoher PV-Erzeugung sank der Netzbezug um rund 25 %. Die daraus resultierenden Kosteneinsparungen flossen in wettbewerbsfähigere Mietkonditionen und verlängerten Vertragslaufzeiten, während die Klimabilanz des Standorts messbar verbessert wurde.

Mietervertragsgestaltung und Abrechnung

Ein tragfähiges Mieterstrommodell steht und fällt mit rechtssicheren Stromlieferverträgen. In Bayern hat sich die Aufnahme einer separaten Stromanlage in den Gewerbemietvertrag bewährt, um Umsatzsteuerpflicht und Konzessionsabgabe eindeutig abzubilden. Für Anlagen bis 100 kW genügt häufig ein Summenzählermodell mit untergeordneten Untermessungen je Mieteinheit. Größere Cluster setzen auf ein intelligentes Messsystem mit viertelstündlicher Fernablesung. So lässt sich der Eigenverbrauch exakt bilanzieren und die Umlage der Stromgestehungskosten transparent in die Nebenkosten integrieren. Wichtig ist eine klare Regelung zu Preisanpassungsklauseln, damit steigende Dachpacht oder Wartungskosten gedeckt sind, ohne den Wirtschaftlichkeitsrahmen für die Nutzer zu sprengen.

Speicher, Ladepunkte und Wärmepumpen als Systemergänzung

Die Kopplung von Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur gewinnt in münchner Gewerbeliegenschaften an Relevanz. Ein vor Ort installierter Lithium-Ionen-Speicher von 0,5 kWh pro Quadratmeter Dachfläche kann den Eigenverbrauchsanteil um bis zu 20 Prozentpunkte erhöhen und Lastspitzen glätten – ein Vorteil für Objekte mit teurem Leistungspreistarif. Gleichzeitig lassen sich Wärmepumpen oder Kaltwassersätze in das Lastmanagement integrieren. Durch zeitversetztes Anfahren in Perioden hoher PV-Erzeugung sinkt der Bezug aus dem öffentlichen Netz, während die Gebäudeleittechnik Temperaturschwellen einhält. In Parkgaragen mit hohem Verkehrsaufkommen empfiehlt sich ein dynamisches Lastmanagement für E-Ladepunkte. So stehen Ladeleistungen frei, ohne dass eine kostspielige Netzanschlussverstärkung erforderlich wird.

Genehmigungs- und Anschlussprozesse in Bayern

Obwohl § 62a BayBO Photovoltaik-Anlagen weitgehend genehmigungsfrei stellt, bleiben drei Prüfpunkte relevant: statische Resttragfähigkeit bei Schneelastzonen 2 bis 3, Blendgutachten für angrenzende Verkehrswege und die Einhaltung kommunaler Gestaltungssatzungen. Der Netzanschlussantrag erfolgt beim regionalen Verteilnetzbetreiber; in München häufig über das Portal der SWM Infrastruktur. Ein vollständiges Datenblatt zur kWp-Leistung, Wechselrichteranzahl und Schutzkonzept beschleunigt die Freigabe. Parallel ist eine Registrierungsnummer im Marktstammdatenregister erforderlich, um den Mieterstromzuschlag zu beantragen. Werden Batteriespeicher > 135 kWh eingesetzt, verlangt die Bayerische Bauordnung ein Brandschutzgutachten mit Nachweis der Rauch- und Wärmeableitung.

Fördermittelbündelung und steuerliche Optimierung

Durch Kombination verschiedener Töpfe lassen sich Investitionskosten signifikant reduzieren. Die Bayerische Landesförderung SolarPLUS ergänzt die BEG-Förderung um einen Investitionszuschuss von bis zu 200 € pro installiertem kWpeak für Anlagen auf Gewerbedächern. Für Batteriespeicher steht das 10 000-Speicher-Programm der LfA Förderbank Bayern bereit; es gewährt Tilgungszuschüsse von bis zu 30 Prozent. Steuerlich profitieren Objektgesellschaften von der degressiven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG für PV-Komponenten und können die Investition in zehn Jahren vollständig abschreiben. Wird der erzeugte Strom zum überwiegenden Teil (≥ 80 %) selbst verbraucht, entfällt zudem die EEG-Umlage in voller Höhe, was das Betriebsmodell weiter stärkt.

Risikomanagement und Versicherung

Ein umfassendes Versicherungsportfolio minimiert Betreiberhaftung. Deckungselemente sind Sachschäden durch Sturm oder Hagel, Ertragsausfall infolge technischer Defekte sowie Haftpflicht für Personen- und Vermögensschäden. Vertragslaufzeiten sollten sich an der technischen Lebensdauer der Anlage orientieren und eine Revisionsklausel bei Leistungserweiterungen enthalten. Bei Flachdachanlagen ist die regelmäßige Prüfung von Dachabdichtung und Durchdringungen Pflicht, um Folgeschäden am Gebäude auszuschließen. Wartungsverträge mit Reaktionszeit < 48 h reduzieren Ertragsausfälle und sichern die Rendite ab.

Monitoring, Reporting und ESG-Konformität

Investoren und Nutzer verlangen nachvollziehbare Kennzahlen. Ein webbasiertes Monitoring erstellt Lastprofile, CO₂-Einsparungen und Wirtschaftlichkeitsberichte in Echtzeit. Daraus lassen sich ESG-Berichte gemäß EU-Taxonomie ableiten, die für Green-Bond-Emittenten oder institutionelle Anleger zwingend sind. KPIs wie Primary Energy Demand (PED), Treibhausgasintensität in kg CO₂e/m² und On-Site-Renewable-Share fließen direkt in die Portfoliosteuerung ein. Werden Zielwerte unterschritten, kann das System automatisiert Optimierungsmaßnahmen vorschlagen – etwa das Nachrüsten zusätzlicher PV-Module oder das Anpassung des Speicherfahrplans.

Best-Practice-Faktoren für erfolgreiche Umsetzung

Erfahrung aus über 50 Projekten im Großraum München zeigt fünf Erfolgsfaktoren: 1) Frühzeitige Einbindung aller Mieter zur Sicherung hoher Belegungsquote im Strompool. 2) Ganzheitliche Betrachtung von Gebäudehülle, Technik und Energiesystemen, um Synergien zu heben. 3) Strukturierte Fördermittelstrategie, die Landes- und Bundesprogramme kombiniert. 4) Klare Betreiberrollen und Vertragswerke, um Haftungsfragen zu klären. 5) Kontinuierliches Monitoring, das Optimierungspotenziale transparent macht und die ESG-kommunikation vereinfacht.

Fazit

Mieterstrommodelle in Verbindung mit einer energetischen Sanierung bieten bayerischen Gewerbeimmobilien eine belastbare Antwort auf steigende Energiekosten, strenge Klimaziele und Investorenanforderungen. Wer Lastprofile analysiert, Fördermittel smart bündelt und ein professionelles Monitoring etabliert, senkt Betriebskosten spürbar, steigert den Immobilienwert und erfüllt regulatorische Vorgaben. Frühzeitige Planung, rechtssichere Verträge und eine passgenaue Technikarchitektur sind der Schlüssel zum Erfolg.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular