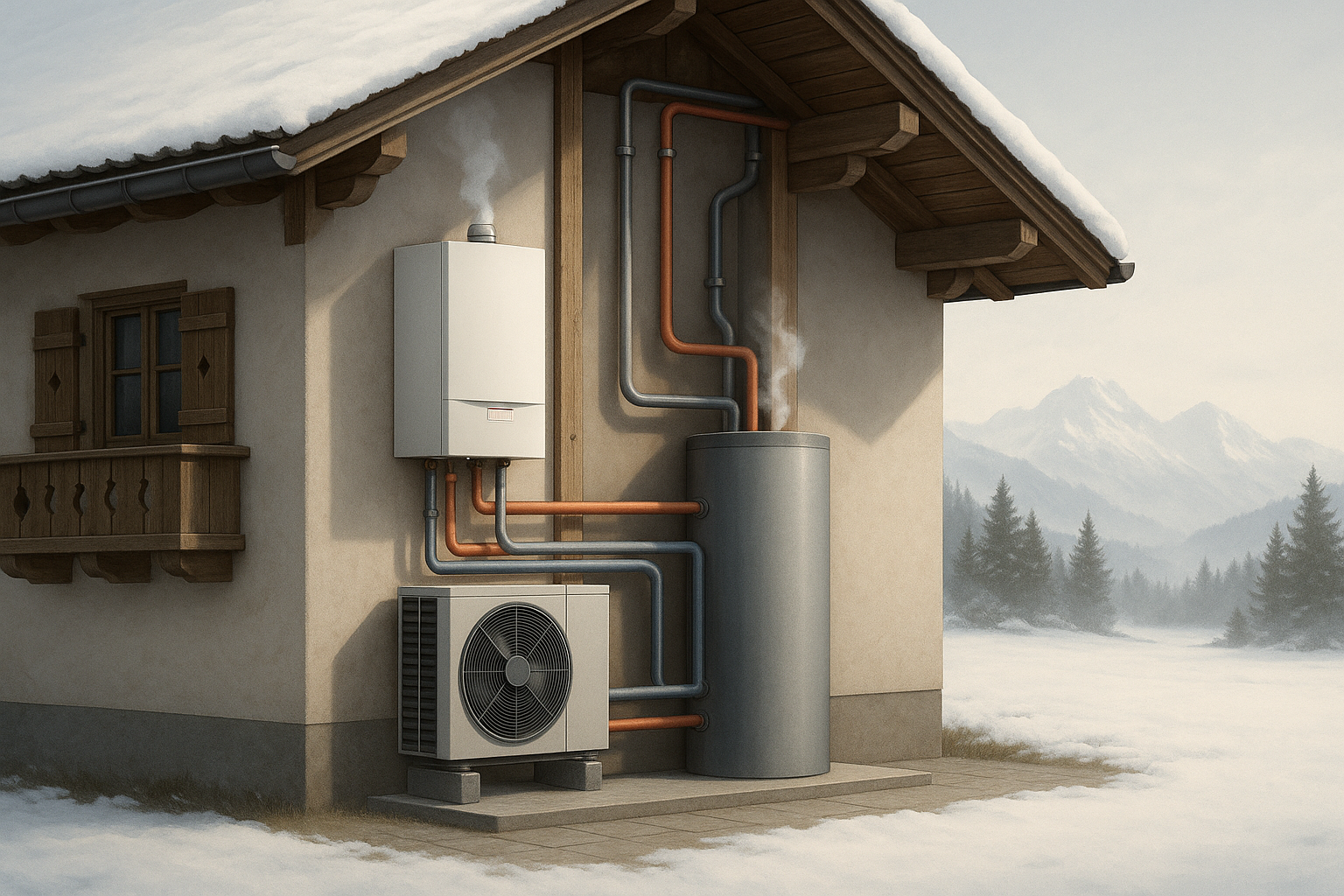

Hybridheizung aus Gasbrennwert und Wärmepumpe in bayerischen Bestandsgebäuden

Marktdynamik und energierechtliche Rahmenbedingungen

Volatile Brennstoffpreise, verschärfte CO₂-Abgaben und die 65-Prozent-Vorgabe des Gebäudeenergiegesetzes lenken den Blick auf hybride Heiztechnik. Gerade in Süddeutschland treffen niedrige Außentemperaturen auf ein Stromangebot mit hohem Wasserkraftanteil. Die Kombination aus Gasbrennwertkessel und elektrischer Wärmepumpe ermöglicht es, diesen Energiemix flexibel zu nutzen und gleichzeitig die gesetzlichen Mindestquoten an erneuerbarer Wärme einzuhalten. Durch die bivalente Betriebsweise lassen sich fossile Verbrauchsspitzen begrenzen, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Aufbau und Wirkprinzip der bivalenten Anlage

Grundkomponenten

- Elektrische Luft-, Wasser- oder Sole-Wärmepumpe für die Grundlast

- Brennwertkessel als Spitzen- und Backup-Erzeuger

- Pufferspeicher zur Entkopplung der Erzeuger vom Verteilsystem

- Regelung mit gleitendem Bivalenzpunkt

Die Wärmepumpe deckt in der Regel 60 – 80 % der jährlichen Heizarbeit. Sinkt die Quelltemperatur oder steigt der Leistungsbedarf über das Auslegungslimit, übernimmt der Gasbrenner stufenlos die Zusatzlast. Ein gleitend eingestellter Bivalenzpunkt sorgt dafür, dass jeweils der wirtschaftlichere Erzeuger priorisiert wird.

Leistungsmodulation und Effizienzgrößen

Invertergesteuerte Wärmepumpen regeln heute zwischen 20 % und 100 % ihrer Nennleistung, moderne Brennwertkessel oft bis auf 10 % herunter. Damit entsteht ein breiter Modulationsbereich, der das Takten minimiert. Typische Werte im Sanierungsfall:

- Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz ηs: 120 – 150 %

- COP der Wärmepumpe im Mischbetrieb: 3,0 – 4,5

- Primärenergieeinsparung gegenüber Altanlagen: 30 – 50 %

Kennwerte, Lastprofile und Wirtschaftlichkeit

Investitions- und Betriebskosten

Hybridsysteme verursachen eine höhere Anfangsinvestition als reine Brennwertkessel, jedoch geringere Kosten als groß dimensionierte Wärmepumpen, die hohe Vorlauftemperaturen alleine liefern müssten. Unter Einbezug von Fördermitteln und vermiedenen CO₂-Abgaben ergeben sich Amortisationszeiten von sechs bis zehn Jahren, abhängig von Gebäudegröße und Verbrauchsprofil.

Lastmanagement im bayerischen Stromtarifmodell

Das regionale Tarifgefüge aus Hoch- und Niedertarifen begünstigt den Strombezug in lastschwachen Zeitfenstern. Durch Zeitprogrammierung und Pufferspeicherung kann die Wärmepumpe überwiegend in Niedertarifphasen betrieben werden. Der Gaskessel reduziert dabei die Spitzenlast am Netzübergabepunkt und mindert Leistungsentgelte.

Planungsparameter für Sanierungen im Großraum München

Gebäude- und Anlagenanalyse

- Ermittlung des realen Lastgangs durch mindestens zwei Wochen Messung in der Heizperiode

- Bewertung der Gebäudehülle und der vorhandenen Übergabesysteme

- Festlegung des Wärmepumpendeckungsgrads unter Berücksichtigung von 45 °C maximaler Vorlauftemperatur

- Hydraulischer Abgleich sämtlicher Heizkreise

Ein Vorlauf von 45 °C stellt sicher, dass sowohl die Wärmepumpe effizient arbeitet als auch der Brennwertkessel sein Kondensationspotenzial ausschöpft. Zudem reduziert der Abgleich den Massenstrom und damit die Pumpenleistung.

Regelungs- und Monitoringkonzept

Eine mehrstufige Regelung führt Außentemperatur, Pufferspeicherstand und Tarifsignale zusammen. Cloudbasiertes Monitoring stellt Kennzahlen wie COP, Gasanteil und CO₂-Minderung in Echtzeit bereit. Abweichungen vom Sollzustand werden automatisiert gemeldet und ermöglichen eine proaktive Instandhaltung.

Typische Einsatzfelder im gewerblichen Umfeld

Büro- und Verwaltungsbauten

Kontinuierliche Lüftungsgrundlasten sowie morgendliche Heizspitzen prädestinieren Verwaltungsgebäude für bivalente Systeme. Die Wärmepumpe versorgt die Grundlast, während der Gasbrenner kurzzeitige Spitzen abfängt und so eine überdimensionierte Wärmepumpe vermeidet.

Hochwertige Wohnanlagen und Serviced Apartments

Objekte mit erhöhtem Warmwasserbedarf profitieren von der Möglichkeit, Warmwasser temporär über den Gasbrenner zu bereiten, während die Wärmepumpe den Heizkreis versorgt. So bleibt die elektrische Anschlussleistung moderat, und Schallschutzauflagen für die Außeneinheit lassen sich zuverlässig einhalten.

Retail- und Logistikflächen

Schnelle Temperaturwechsel beim Öffnen großer Tore oder bei wechselnder Kundenfrequenz erfordern hohe Ramp-up-Leistungen. Die Wärmepumpe hält die Grundtemperatur, der Gasbrenner stellt die Leistungsspitzen bereit. In Kombination mit reversiblen Luft-Luft-Wärmepumpen kann das System zudem die Kühlaufgabe übernehmen.

Risiken und technische Absicherungen

Die häufigsten Fehlerquellen sind unpassend festgelegte Bivalenzpunkte, zu kleine Pufferspeicher oder eine unzureichende elektrische Leistungsreserve. Eine detaillierte Lastprognose über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren hilft, Gasanschluss und Elektrohauptverteilung korrekt zu dimensionieren. Building-Information-Modeling (BIM) fördert dabei die gewerkeübergreifende Abstimmung und sichert eine lückenlose Dokumentation.

Genehmigungsverfahren und emissionsrechtliche Aspekte

Bereits ab 50 kW Feuerungswärmeleistung greifen in Bayern die Regelungen der 1. BImSchV, weshalb Planer frühzeitig mit dem Landratsamt oder der Lokalbaukommission Rücksprache halten sollten. Für Luft-Wärmepumpen kommen zusätzlich die TA Lärm sowie die Bayerische Bauordnung zum Tragen. Ein schalloptimierter Aufstellort und gegebenenfalls eine Schallschutzhaube vermeiden Nachbarschaftskonflikte. Gasbrennwertkessel benötigen zwar keine gesonderte Genehmigung, doch das Schornsteinfegerhandwerk prüft Emissionsgrenzwerte nach Einbau. Eine schriftliche Bestätigung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers beschleunigt die Inbetriebnahme.

Hydraulische Anbindungsvarianten in der Modernisierung

Die bivalente Parallelschaltung setzt beide Erzeuger gemeinsam auf denselben Heizkreis. Dank niedriger Druckverluste eignet sie sich für kleine bis mittlere Objekte, sofern ein ausreichend großer Pufferspeicher vorhanden ist. Bei umfangreichen Netzen mit mehreren Temperaturhorizonten empfiehlt sich die hydraulische Weiche. Der Wärmepumpenkreis arbeitet dabei mit niedriger Spreizung, während der Brennwertkessel hohe Volumenströme bedient. Wichtig ist eine strenge Zonentrennung: Niedrigtemperaturradiatoren und Fußbodenheizungen werden primär von der Wärmepumpe versorgt, Hochtemperaturstränge bleiben dem Gaskessel vorbehalten. Diese Trennung erhöht den Anteil erneuerbarer Wärme deutlich.

Integration von Photovoltaik und Stromspeichern

Durch die Verbindung mit einer Dach- oder Fassaden-PV-Anlage lässt sich der Eigenverbrauchsanteil der Wärmepumpe auf bis zu 50 % steigern. Ein Batteriespeicher mit 1 kWh pro kW Wärmepumpenaufnahmeleistung puffert Mittagsüberschüsse und entlastet das Netz. Die Regelungsstrategie wechselt dann von rein temperaturgeführt zu hybrid temperatur- und solaroptimiert. Besonders in den Übergangsmonaten März und Oktober können so nahezu autarke Betriebsabschnitte erreicht werden, was die wirtschaftliche Attraktivität der Hybridheizung weiter erhöht.

Life-Cycle-Cost-Betrachtung und Sensitivitätsanalyse

Die Gesamtkosten über 15 Jahre werden maßgeblich von drei Faktoren bestimmt: Energiepreisentwicklung, Wartungsaufwand und förderfähige Investitionsanteile. In einer Sensitivitätsanalyse mit plus/minus 30 % Gaspreisänderung zeigte sich, dass die Wärmepumpe ab einem Strom-zu-Gas-Preisverhältnis von 2,5:1 wirtschaftlich führend bleibt. Steigen die CO₂-Abgaben stärker als inflationsbereinigt prognostiziert, verkürzt sich die Amortisation um bis zu zwei Jahre. Für Investoren in München ist daher die Kombination aus Landes- und Bundesförderung entscheidend, um den Break-Even frühzeitig zu erreichen und Budgets nicht zu überlasten.

Betrieb, Wartung und Fernüberwachung

Ein jährlicher Check des Kältekreises, die Inspektion des Gas-Luft-Verbunds und die Reinigung der Wärmetauscher sichern die Performance. Die meisten Hersteller geben für den Wärmepumpenverdichter Laufzeiten von 50 000 h an; in bivalenten Systemen verteilen sich die Betriebsstunden auf zwei Erzeuger, was die Lebensdauer verlängert. Über BACnet, Modbus oder KNX können sämtliche Datenpunkte in das Gebäudemanagement integriert werden. Condition Monitoring registriert Abweichungen der Heizkurve um mehr als 3 K und löst automatisch Serviceaufträge aus. Dadurch sinken Störfälle, und Garantiebedingungen werden eingehalten.

Zukunftssicherheit durch H₂-Readiness

Die bayerischen Netzbetreiber planen, bis 2030 erste Teilnetze mit bis zu 20 Vol-% Wasserstoff zu betreiben. H₂-Ready-Brennwertkessel sind bereits mit speziellen Brennerköpfen und Sensorik ausgestattet, um diesen Anteil zu verarbeiten. Damit bleibt die Hybridheizung langfristig kompatibel, auch wenn der regenerative Strommix zunimmt. Für Bestandsgebäude bedeutet das Investitionsschutz, da weder die Abgasführung noch die Hydraulik umgerüstet werden müssen. Zusammen mit einer Wärmepumpe, die jederzeit auf Grünstrom umschalten kann, entsteht ein zukunftsrobustes Gesamtsystem.

Fazit: Eine Hybridheizung vereint hohe Effizienz, versorgungssichere Spitzenlastabdeckung und regulatorische Zukunftsfähigkeit. Wer die hydraulische Trennung sauber plant, Lastprofile detailliert analysiert und förderfähige Komponenten wählt, erreicht in bayerischen Bestandsgebäuden bereits heute CO₂-Einsparungen von bis zu 50 % und stabile Betriebskosten. Entscheider sollten frühzeitig Genehmigungsfragen klären, PV-Integration berücksichtigen und auf H₂-Ready-Technologie setzen, um ihre Immobilien nachhaltig und wirtschaftlich zu positionieren.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular