Energetische Sanierung und Sharing Economy: Synergien für Gewerbe- und Premiumimmobilien in Bayern

Marktumfeld und Handlungsdruck

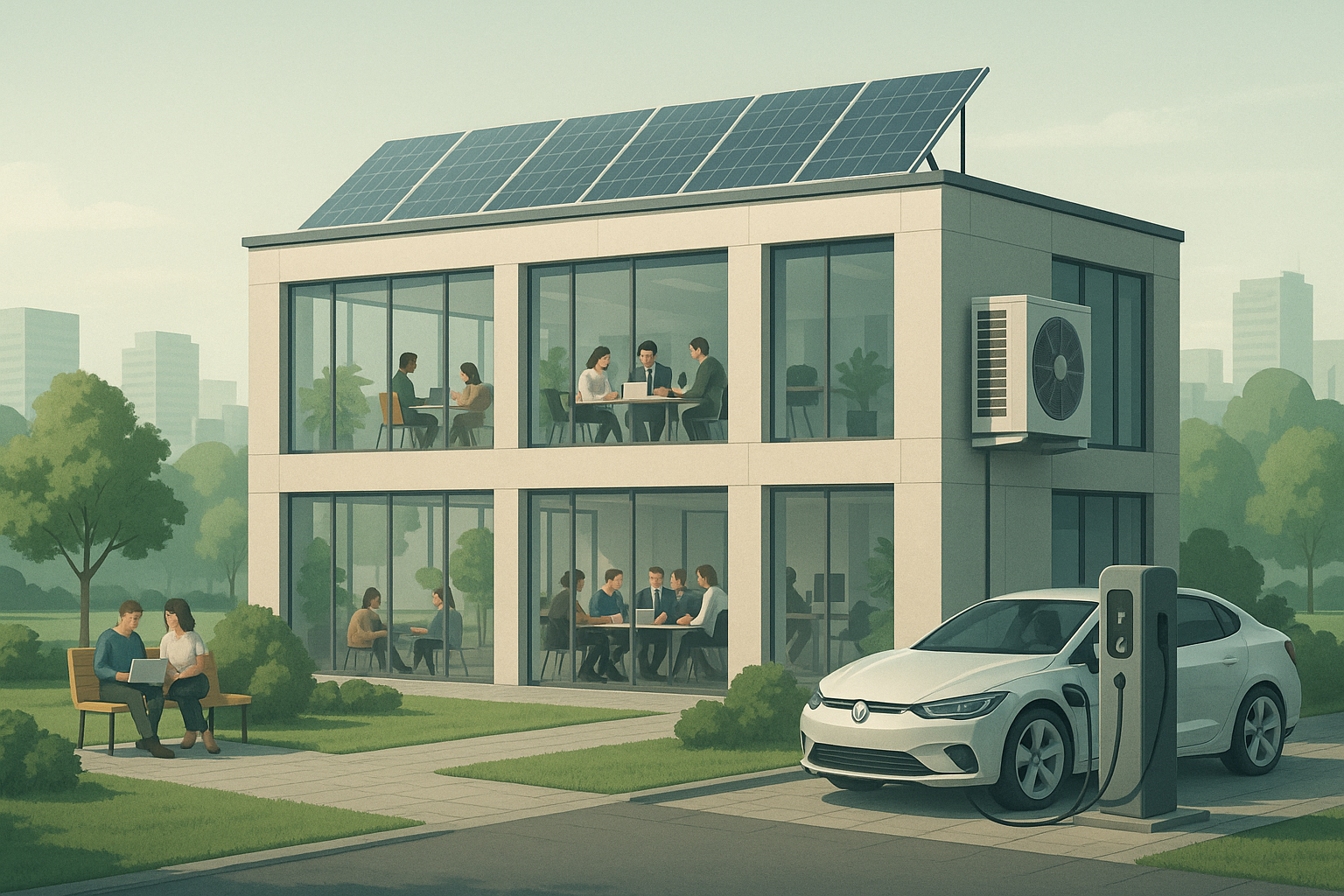

Der süddeutsche Immobilienmarkt steht unter doppeltem Transformationsdruck. Einerseits verschärfen EU-Green-Deal und Gebäudeenergiegesetz die Anforderungen an Bestandsbauten. Andererseits steigen die Grundstückspreise in der Metropolregion München kontinuierlich, sodass Flächen effizienter genutzt werden müssen. Die Kombination aus energetischer Sanierung und Sharing Economy adressiert beide Herausforderungen: Energieverbrauch und Betriebskosten sinken, während gleichzeitig neue Erlösquellen durch geteilte Infrastruktur entstehen.

Typische Sharing-Komponenten reichen von gemeinschaftlichen Photovoltaikfeldern über flexible Arbeits- und Konferenzzonen bis zu E-Mobilitäts-Hubs im Parkhaus. Werden diese Elemente bereits in der Sanierungsplanung verankert, lassen sich spätere Umrüstkosten vermeiden und Renditepotenziale ausschöpfen.

Kennzahlen, Gesetze und Förderkulisse

Aktuelle Branchendaten

Eine Untersuchung des Fraunhofer ISE weist auf ein durchschnittliches Einsparpotenzial von rund 35 % beim Endenergieverbrauch gewerblicher Gebäude hin, sofern ganzheitliche Sanierungskonzepte umgesetzt werden.

Ergänzende Analysen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung belegen, dass in Bürokontexten bis zu 55 % der laufenden Kosten durch die Kopplung von Effizienzmaßnahmen und gemeinsamer Energienutzung reduziert werden können. Vergleichbare Werte gelten für hochwertige Wohnanlagen.

Regulatorische Vorgaben

- Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024: Primärenergiebedarf von höchstens 55 % des Referenzgebäudes bei Nichtwohngebäuden.

- EPBD-Novelle: Stufenplan zur Sanierung von Bestandsobjekten mit besonders hohem Verbrauch („Worst-Performer“).

- Bayerische Ergänzungen: Regionale Fördermodule für Quartierslösungen und Mieterstrommodelle.

Förderprogramme

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die KfW-Programme 263/264 bieten zinsgünstige Finanzierungen sowie Tilgungszuschüsse. Auf Landesebene flankiert RENplus Maßnahmen, die gemeinschaftliche Erzeugung oder Verteilung von Wärme und Strom einbeziehen. Da Anträge vor Beauftragung gestellt werden müssen, empfiehlt sich die frühzeitige Abstimmung von Bau- und Finanzierungsplan.

Vorgehensmodell für anspruchsvolle Umbauten

Analyse und Business-Case

Zu Projektbeginn erfolgt ein energietechnisches Audit, das alle Gebäudeteile – vom Haupttakt über Nebengebäude bis zur Tiefgarage – einbezieht. Parallel werden Potenzialflächen für geteilte Nutzung identifiziert: Dachflächen für PV-Anlagen, Serverräume als Abwärmequellen oder Mehrzweckzonen für Meetings. Auf Basis dieser Daten entsteht ein Business-Case, der Investitionsbedarf, Einsparungen und zusätzliche Erlöse durch Sharing-Services gegenüberstellt. Finanzierende Institute bewerten derartige Modelle positiv, da sie ESG-Kriterien erfüllen und stabile Cashflows generieren.

Projektsteuerung und Bauausführung

In der Realisierungsphase ist ein enges Schnittstellenmanagement zwischen den Gewerken entscheidend. Beispielsweise erfordert der Einsatz einer zentralen Wärmepumpe für mehrere Nutzungseinheiten hydraulisch abgeglichene Unterstationen sowie ein digitales Lastmanagement. Gebäudeautomationssysteme erfassen Verbrauchsdaten, steuern die Verteilung und ermöglichen verursachergerechte Abrechnung. Digitale Bautagebücher sichern die Dokumentation gegenüber Fördergebern und Behörden und minimieren Nacharbeitsrisiken.

Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Assetklassen

Unternehmenscampus im Münchner Norden

Ein Technologieunternehmen ersetzte seine Gasheizzentrale durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die zusammen mit benachbarten Bürogebäuden betrieben wird. Überschüssige Serverabwärme speist das Niedertemperaturnetz. Ein internes Car-Sharing-Pool reduzierte den Stellplatzbedarf um fast ein Fünftel und schuf Fläche für Grünanlagen. Das Einsparziel von 40 % beim Energieaufwand wurde bereits im zweiten Betriebsjahr erreicht.

Premiumwohnen in Grünwald

Eine denkmalgeschützte Villa wurde zu drei Eigentumseinheiten umgebaut. Die Gemeinschaft investierte in eine Sole-Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher. Zusätzlich teilen sich die Bewohner Concierge-Leistungen sowie temporäre Co-Working-Räume. Der spezifische Energiebedarf sank um 60 %, während der Marktwert der Liegenschaft deutlich zulegte.

Einzelhandel und Mixed-Use im Umland

Ein Einkaufsareal integrierte die Dachsanierung mit einem Mieterstromkonzept. Mehrere PV-Felder speisen einen Quartiersspeicher, der auch benachbarte Handwerksbetriebe versorgt. Zeitlich gesteuertes Laden von Lieferflotten minimiert Lastspitzen. Während der Bauzeit blieb der Betrieb durch abschnittsweise Sperrungen und provisorische Fluchtwege uneingeschränkt geöffnet.

Betriebskonzepte und Abrechnungsmodelle

Ein integrativer Ansatz endet nicht mit der Bauabnahme. Erst in der Betriebsphase entscheidet sich, ob die erwarteten Einsparungen und Mehrerlöse realisiert werden. Für Gewerbeimmobilien in München hat sich ein hybrides Modell aus Mieterstrom und Nebenkostenpauschale bewährt: Strom aus Photovoltaik wird direkt an Nutzer verkauft, Restmengen bezieht das Gebäude über einen Bündelvertrag. Wärmekosten lassen sich nach belegten Quadratmetern und gemessenen Lastspitzen verrechnen, wodurch Mieter weiterhin planbare Budgets erhalten. Premiumimmobilien mit Concierge-Service ergänzen das Konzept häufig um variable Servicegebühren für Co-Working-Flächen oder Mobility-Sharing. Entscheidend ist eine transparente Kostenstruktur, die alle Verbräuche digital erfasst und nutzerspezifisch ausweist. So entsteht Akzeptanz bei den Mietparteien und ein stabiler Cashflow für den Eigentümer.

Digitale Infrastruktur als Rückgrat

Ohne eine skalierbare IT-Architektur stößt jede energetische Sanierung an Grenzen. In Bayern setzen Planer zunehmend auf Building Information Modeling, das die Datenbasis schon während der Baumaßnahmen schafft. Sensorik für Temperatur, Luftqualität und Stromfluss wird in einem einheitlichen Gateway gebündelt und in einer Cloud-Plattform visualisiert. Auf dieser Grundlage können Betreiber saisonale Fahrpläne für Wärmepumpen, Batterie-Speicher oder E-Ladestationen optimieren. Ein Predictive-Maintenance-Modul prognostiziert Wartungsbedarfe, senkt Stillstandzeiten und schützt vor Gewährleistungsansprüchen. Durch offene Schnittstellen bleibt die Immobilie upgradefähig, falls in Zukunft beispielsweise bidirektionales Laden oder Wasserstoff-Ready-Kessel integriert werden.

Kooperationen und Contracting-Modelle

Gerade mittelständische Eigentümer meiden oft hohe Vorabinvestitionen. Contracting-Anbieter übernehmen dann Planung, Finanzierung und Betrieb einzelner Komponenten wie PV-Anlage oder Wärmenetz. Die Refinanzierung erfolgt über langfristige Leistungsentgelte, die unterhalb des vorherigen Kostenniveaus liegen. Kommunale Stadtwerke in Oberbayern bieten ergänzend Quartierslösungen, bei denen mehrere Gewerbeeinheiten gemeinsam von einem Energiedienstleister versorgt werden. Für Premiumwohnanlagen wiederum werden Servicegesellschaften gegründet, die neben Energie auch Concierge- und Sharing-Leistungen bündeln. Diese Struktur erleichtert die steuerliche Abgrenzung gegenüber den reinen Mietumsätzen und stärkt die Rechtssicherheit.

Risikomanagement und Gewährleistung

Komplexe Umbauten kombinieren haustechnische Gewerke, Statik und Denkmalschutzauflagen. Ein frühzeitiger Versicherungscheck sichert Bauleistungs- und Betriebshaftungsrisiken ab. Für Wärmepumpen und PV-Anlagen empfiehlt sich eine All-Risk-Police, die Ertragsausfälle abdeckt. Im Vertrag mit Bauunternehmen wird eine funktionsbezogene Gewährleistung vereinbart, sodass die Zielwerte für Primärenergie und CO₂-Minderung vertraglich fixiert sind. Monitoringberichte dienen als Nachweis, falls Garantieansprüche geltend gemacht werden müssen. Zusätzlich reduzieren Reservekapazitäten und modulare Speicher das technische Risiko, da einzelne Komponenten ohne Stillstand getauscht werden können.

Zukunftstrends und Skalierungspotenziale

Die nächste Ausbaustufe umfasst gebäudeübergreifende Energiegemeinschaften, die laut EU-Richtlinie schon heute zulässig sind. In Ballungsräumen wie München entsteht dadurch ein lokaler Marktplatz, auf dem überschüssiger Solarstrom, Abwärme oder Speicherleistung gehandelt wird. Künstliche Intelligenz steuert Lastverschiebungen in Echtzeit und berücksichtigt Strompreisvolatilitäten. Für Investoren ergibt sich damit eine zusätzliche Einnahmequelle und ein höherer Objektwert. Darüber hinaus gewinnen CO₂-Zertifikate an Bedeutung: Wer die Sanierung konsequent mit Sharing-Economy-Konzepten koppelt, kann Zertifikate veräußern oder für das eigene ESG-Reporting verwenden. Dieser Hebel dürfte die Wirtschaftlichkeit in den kommenden Jahren weiter verbessern.

Fazit

Energetische Sanierung und Sharing Economy bilden in Bayern ein belastbares Doppel aus Kostensenkung, Wertsteigerung und ESG-Konformität. Entscheider sollten den gesamtheitlichen Ansatz wählen: erst energetisches Audit, dann digitale Infrastruktur, anschließend kooperative Betriebsmodelle mit klaren Verantwortlichkeiten. Frühzeitige Einbindung von Förderstellen, Contractoren und Nutzern minimiert Risiken und beschleunigt die Amortisation.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular