Heizsysteme im Test: Welche Lösungen überzeugen im bayerischen Herbst?

Wärmebedarf und Marktumfeld im Großraum München

Gewerbeimmobilien zwischen Augsburg, München und Rosenheim registrieren zur kalten Jahreszeit einen deutlich höheren Energieeinsatz. Der tertiäre Gebäudesektor trägt laut Umweltbundesamt rund 40 % zum Endenergieverbrauch bei; für Betreiber wird der heizsysteme vergleich herbst damit zum zentralen Steuerungsinstrument. Neben steigenden Brennstoffkosten fließen inzwischen ESG-Kennziffern, Green-Leasing-Klauseln und Taxonomie-Vorgaben direkt in Mietkalkulation und Objektbewertung ein.

Aktuelle Verbrauchskennwerte

Der durchschnittliche spezifische Wärmebedarf liegt in München bei rund 125 kWh/m² a. Sanierte Bürogebäude aus den 1990er-Jahren unterschreiten inzwischen 70 kWh/m² a. Eine 2023 publizierte Untersuchung der TU München belegt, dass moderne Heizung Bayern im Mittel 35 % geringere Betriebskosten ermöglicht.

Technologische Entwicklungen und Leistungsdaten

Ergebnisse aus Forschung und Feldversuch

Simulationsreihen des Fraunhofer ISE zeigen: Kombiniert mit Niedertemperaturverteilung erreichen Wärmepumpen in der Übergangszeit ihre höchste Effizienz. Gegenüber aktueller Gas-Brennwerttechnik steigen Jahresarbeitszahlen im Münchner Klimaraum um bis zu 40 %. Hybridkonzepte – Wärmepumpe plus Spitzenlastkessel – decken unter Praxisbedingungen bis zu 90 % des Wärmebedarfs regenerativ.

Relevante Trendindikatoren

- Niedrige Vorlauftemperaturen (≤ 45 °C) als Schlüssel für hohe COP-Werte.

- Systemintegration über digitale Regelstrategien zur Lastverschiebung.

- Verstärkte Einbindung von Geothermie und Abwärme in Nah- und Fernwärmenetze.

Rechtliche Vorgaben und Förderrahmen

Gebäudeenergiegesetz 2024

Seit 01.01.2024 müssen neu installierte Wärmeerzeuger mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. München verschärft diese Anforderung über die kommunale Fernwärmesatzung, die ab 2035 eine bilanziell klimaneutrale Versorgung vorsieht.

Förderangebote

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ermöglicht Zuschüsse bis zu 45 % für förderfähige Maßnahmen. Ergänzt werden diese über die LfA Förderbank Bayern durch zinsgünstige Darlehen. Auf kommunaler Ebene bezuschusst der „Münchner Effizienzbonus“ Machbarkeitsstudien sowie Netzanschlüsse.

Systemlösungen im Detail

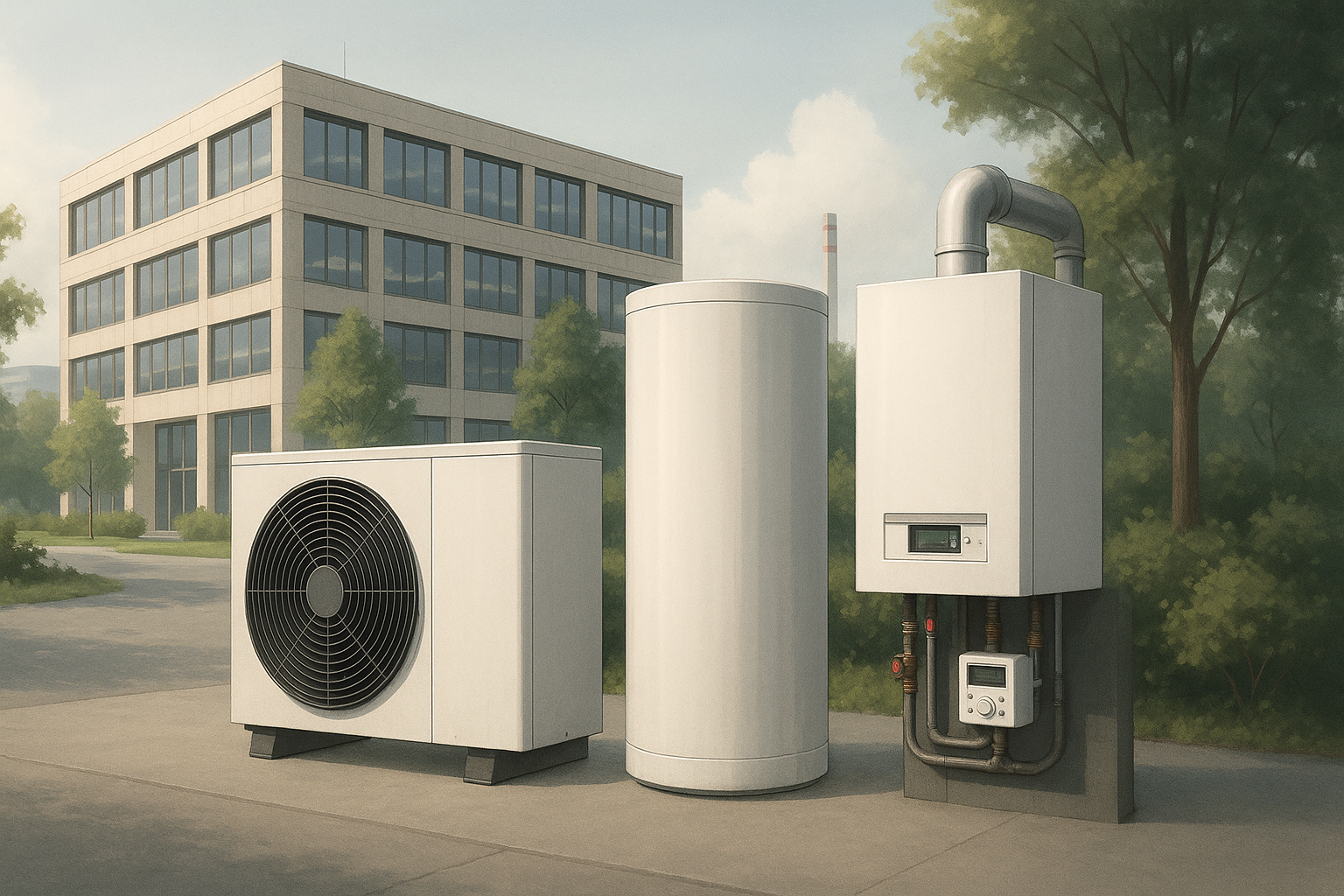

Wärmepumpe

Luft-, Wasser- und Erdsondenanlagen sind im Alpenvorland etabliert. Luft/Wasser-Einheiten erzielen in den Übergangsmonaten COP-Werte von 3,5 – 4,0, erfordern jedoch niedrige Systemtemperaturen und konsequenten Schallschutz.

Gas-Brennwerttechnik mit H₂-Beimischung

Münchens Netzbetreiber speisen bis zu 10 % Wasserstoff ein. Moderne Brennwertkessel behalten damit ihre Betriebserlaubnis, während Effizienzgewinne von rund 15 % gegenüber Altanlagen realisiert werden.

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Bei ganzjährigem Wärmebedarf – etwa in Kliniken oder Hotelanlagen – liefern BHKW Gesamtwirkungsgrade über 90 %. Einspeisevergütungen nach EEG stabilisieren die Wirtschaftlichkeit.

Fernwärme und kalte Nahwärme

Hohe Anschlussdichten machen Fernwärme attraktiv. Kalte Nahwärmenetze (10 – 25 °C) kombinieren Netzwirtschaftlichkeit mit Wärmepumpeneffizienz und eignen sich für Neubauquartiere ebenso wie für verdichtete Bestandsareale.

Praxisbeispiele aus Oberbayern

Bürokomplex, 6 000 m² BGF

Eine Hybridlösung aus Luft/Wasser-Wärmepumpe und Brennwertspitzenkessel reduzierte den Endenergieeinsatz um 38 %. Durch BEG-Zuschuss wurde eine Amortisationszeit von knapp sieben Jahren erreicht. Lastspitzen gingen dank Datenanalyse um 15 % zurück.

Apartmentanlage mit Spa in Starnberg

Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe versorgt Heiz- und Trinkwarmwasser; ein Gas-BHKW deckt Grundlast und erzeugt Strom für die Haustechnik. Ergebnis: 52 % weniger CO₂-Emissionen gegenüber dem ursprünglichen Konzept.

Einzelhandelsstandort in Eching

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpen, Pufferspeicher und dynamische Ventile ermöglichen bedarfsorientierte Regelung bei stark schwankender Besucherfrequenz. Energiekosten sanken binnen zwölf Monaten um 28 %.

Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Vollkostenrechnungen berücksichtigen Invest, Wartung, Energiepreisentwicklungen, CO₂-Preis sowie Fördersätze. Preisgleitklauseln bieten Schutz vor Materialpreisrisiken bei längerer Bauzeit.

Digitale Qualitätssicherung

Building Information Modeling (BIM) ermöglicht Kollisionsprüfungen zwischen TGA-Gewerken. Digitale Bautagesberichte schaffen Transparenz, während ein Monitoring im Probebetrieb nachweist, dass zugesagte Leistungskennzahlen eingehalten werden.

Inbetriebnahme und Monitoring

Eine fachgerechte Inbetriebnahme entscheidet, ob technische Potenziale realisiert werden. Für Wärmepumpen bedeutet das die exakte Parametrierung von Verdichterkennlinien, Wärmesenken und Grenztemperaturen. Bei Gas-Brennwertkesseln muss der CO₂-Gehalt im Abgas unter realen Lasten überprüft werden, um den optimalen Lambda-Wert einzustellen. Im Großraum München setzen Immobilienbetreiber zunehmend auf cloudbasierte Monitoring-Plattformen, die über M-Bus oder Modbus alle relevanten Sensorwerte in 5-Minuten-Intervallen erfassen. So wird der Heizsysteme Vergleich Herbst zum kontinuierlichen Prozess: Abweichungen von Soll-JAZ, Vorlauftemperatur oder Brennerlaufzeiten werden automatisch gemeldet und lassen sich noch während der ersten Heizperiode korrigieren.

Betriebsoptimierung durch Datenanalyse

Energieaudits zeigen, dass bis zu 12 % Energieersparnis allein durch Anpassung der Regelparameter erzielbar sind. Algorithmen erkennen Lastprofile in Bürogebäuden und verschieben Verdichterstarts in Nebenzeiten mit niedrigeren Strombörsenpreisen. Bei BHKW hilft die Analyse von Strom- und Wärmebedarf, die Fahrweise vom wärmegeführten in den strommarktoptimierten Modus zu überführen. Fernwärmeanschlüsse profitieren von dynamischen Rücklauftemperatursenkungen: Eine Absenkung um 5 K steigert die Exergieausbeute um rund 4 %. In allen Fällen gilt: Einmalige Einstellungen reichen nicht; ein saisonales Tuning sichert dauerhaft niedrige Betriebskosten.

Wartung und Lebenszykluskosten

Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und stabilisiert die Effizienz. Für Luft/Wasser-Wärmepumpen empfiehlt der Herstellerverband einen halbjährlichen Check von Ventilator, Verdampfer und Kältemitteldruck; bei Erdsondenanlagen steht die jährliche Glykol-Analyse im Fokus. Brennwertgeräte benötigen eine Emissionsmessung gemäß 1. BImSchV alle zwei Jahre, bei H₂-Beimischung ist zusätzlich die CO-Spitzenmessung vorgeschrieben. Praxiswerte in Bayern zeigen: Ein strukturiertes Wartungsbudget von 2 % der Investitionskosten pro Jahr hält die Gesamtkostenkurve flach und vermeidet ungeplante Stillstände in der Heizsaison.

Contracting und Betreibermodelle

Unternehmen, die Kapital binden wollen, können Wärme als Dienstleistung beziehen. Beim Energieliefer-Contracting übernimmt ein Contractor Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb der Anlage. Typische Vertragslaufzeiten liegen bei 10 bis 15 Jahren; die Vergütung erfolgt als Arbeitspreis plus Grundpreis, indexiert an den Verbraucherpreisindex. Im Raum München werden Contracting-Modelle häufig mit BEG-Zuschüssen kombiniert, sodass der Contractor einen niedrigeren Wärmepreis anbieten kann als vergleichbare Fremdfinanzierungen. Wichtig für Auftraggeber: Leistungskennzahlen wie Primärenergiebedarf, CO₂-Emissionen und Verfügbarkeit vertraglich fixieren und über ein unabhängiges Monitoring verifizieren lassen.

ESG-Reporting und Taxonomie-Compliance

Für institutionelle Investoren wird die Heiztechnik zunehmend zum ESG-Hebel. Die EU-Taxonomie verlangt Nachweise über Primärenergieeinsparung und Treibhausgasreduktion. In der Praxis etabliert sich ein Messkonzept mit vier Ebenen: Wärmemengenzähler je Erzeuger, Verbrauchszähler je Nutzungseinheit, Temperatur-/Feuchtefühler in den Hauptzonen sowie ein CO₂-Sensornetz zur Raumluftqualität. Mit diesen Daten lassen sich Scope-1- und Scope-2-Emissionen präzise bilanzieren. Bei Neuvermietungen fordern Asset-Manager in München bereits ESG-Factsheets, die den jährlichen CO₂-Fußabdruck pro Quadratmeter ausweisen – ein zusätzlicher Anreiz, frühzeitig in effiziente Heizung Bayern zu investieren.

Zukünftige Rahmenbedingungen und Technologiepfad

Die Fortschreibung des Bundesklimaschutzgesetzes sieht für den Gebäudesektor eine Reduktion auf 67 Mio. t CO₂ bis 2030 vor. Parallel steigt der nationale CO₂-Preis bis 2027 voraussichtlich auf 65 €/t. Für fossile Heizsysteme bedeutet das deutliche Mehrkosten, während erneuerbare Lösungen ihren Kostenvorteil ausbauen. Technologisch rückt die Sektorkopplung in den Fokus: Wärmepumpen lassen sich mit PV-Überschüssen betreiben, BHKW speisen Wasserstoff-ready in Notstromschienen, und bidirektionale Batteriespeicher glätten Lastspitzen. Wer heute plant, sollte daher Schnittstellen zu E-Mobilität, PV-Speicher und Demand-Response berücksichtigen, um zukünftige Einnahmequellen wie Flexibilitätsmärkte erschließen zu können.

Risikomanagement und Versicherbarkeit

Mit zunehmend komplexen Heizsystemen steigt das Risiko technischer Ausfälle. Versicherer honorieren präventive Maßnahmen: Anlagen mit integrierter Leckage-Erkennung, Redundanzkonzept und Fernwartung erhalten in Bayern bis zu 15 % Prämienrabatt. Eine Risikoanalyse nach DIN 16247-1 bewertet Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe; daraus abgeleitete Maßnahmen – etwa automatische Umschaltung auf Ersatzwärmeerzeuger – verbessern die Versicherbarkeit und schützen vor Mietausfällen.

Qualifikation von Fachpersonal

Die Umsetzung moderner Heizsysteme erfordert interdisziplinäre Teams. Planungsbüros setzen vermehrt auf TGA-Ingenieure mit Weiterbildung zum Energieeffizienz-Experten, während Handwerksbetriebe Wärmepumpen-Sachkundeschulungen gemäß VDI 4645 absolvieren. Für Betreiber ist ein Schulungsbudget von durchschnittlich 0,5 % der jährlichen Betriebskosten ein sinnvolles Investment, das Fehlbedienungen vermeidet und die Anlagenverfügbarkeit erhöht.

Checkliste für die Entscheidungsfindung

1. Aktuellen Wärmebedarf und Lastgang ermitteln (Messzeitraum mindestens 12 Monate).

2. Förderfähigkeit prüfen und Investitionsfenster mit CO₂-Preis-Entwicklung abgleichen.

3. Variantenvergleich durchführen: Wärmepumpe, Hybrid, Fernwärme, BHKW.

4. Lebenszykluskosten und ESG-Kennzahlen bewerten, nicht nur CAPEX.

5. Contracting-Optionen einholen, wenn Kapitalbindung unerwünscht ist.

6. Monitoring- und Wartungskonzept von Beginn an vertraglich festlegen.

Fazit: Die Kombination aus exakter Bedarfsermittlung, technologieoffenem Vergleich und robustem Betriebsmodell liefert im bayerischen Klima die beste Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit.

FAZIT

Unternehmen, die in Bayern heute über ein neues Heizsystem entscheiden, sollten vier Leitlinien befolgen: Niedertemperaturfähigkeit einplanen, staatliche Förderpakete konsequent nutzen, Betriebsdaten aktiv auswerten und ESG-Anforderungen frühzeitig integrieren. Werden diese Punkte beherzigt, sinken nicht nur Energiekosten und CO₂-Emissionen, sondern auch die Risiken, künftigen Rechts- und Marktänderungen hinterherzulaufen.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular

Fragen zu unseren Dienstleistungen oder individuelle Anforderungen?