Balkon- und Terrassenabdichtung gegen Nässe und Frost

Funktion und Beanspruchung von Balkonen und Dachterrassen

Balkone und Dachterrassen erweitern die Nutzfläche einer Immobilie, dienen als Rückzugs- oder Arbeitszone und steigern den Objektwert. Gleichzeitig sind sie innerhalb der Gebäudehülle die Bauteile mit der höchsten Exposition. In München und dem umliegenden Alpenvorland wirken Niederschlag, UV-Strahlung, große Temperaturamplituden sowie Frost-Tau-Wechsel in schneller Folge. Wasser, das in Kapillarrisse eindringt und gefriert, sprengt Oberflächen ab; stehende Pfützen fördern Hydrolyse und Bewuchs. Bei gastronomischer Nutzung oder hoher Personenfrequenz kommen dynamische Lasten hinzu. Die Summe dieser Einwirkungen erfordert ein mehrschichtiges Abdichtungskonzept, das Feuchte dauerhaft fernhält und Bewegungen des Untergrunds aufnimmt.

Regulatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2024

Drei Entwicklungen verschärfen die Anforderungen an die Balkon- und Terrassenabdichtung. Erstens konkretisiert die im letzten Jahr vollständig überarbeitete DIN 18531 die Schichtenfolge, Mindestaufkantungen und Prüfkriterien für genutzte Dachflächen. Zweitens verschiebt sich das Investitionsvolumen vom Neubau in den Bestand: Laut Branchenumfragen fließen inzwischen mehr als die Hälfte der Budgets bayerischer Portfoliohalter in Modernisierung und Werterhalt. Drittens beeinflussen ESG-Kennzahlen und Taxonomie-Scores die Bewertung von Objekten. Durchfeuchtete Terrassen gefährden Substanz und Nachhaltigkeitsbilanz gleichermaßen.

DIN 18531 und DIN 18533 im Überblick

Die DIN 18531 legt für Dachterrassen, Loggien und Laubengänge Wassereinwirkungsklassen fest. Bei Münchner Starkregenereignissen wird häufig Klasse W3-E angesetzt; sie verlangt zusätzliche Sicherheitslagen. Für Terrassen über Tiefgaragen ist die DIN 18533 relevant, da erdberührte Bauteile adressiert werden. Beide Normen fordern Aufkantungen von mindestens 150 mm über Oberkante Belag und dokumentierte Prüfungen flüssiger Abdichtstoffe.

Einbindung in ESG-Strategien

Wasserschäden führen zu Energieverlusten durch Wärmebrücken und erhöhen den Instandhaltungsaufwand. Im Rahmen der EU-Taxonomie kann eine undichte Terrasse das Scoring bei „Do-No-Significant-Harm“-Prüfungen verschlechtern. Eine fachgerechte Ausführung der Balkon- und Terrassenabdichtung wirkt somit direkt auf Nachhaltigkeit, Vermietbarkeit und Portfoliowert.

Technische Konzeption der Balkon- und Terrassenabdichtung

Typische Belastungsszenarien im Alpenvorland

Aus langjährigen Messreihen ergibt sich eine mittlere Anzahl von über 50 Frost-Tau-Zyklen pro Jahr im Großraum München. Kombiniert mit hoher UV-Einstrahlung in Höhenlagen beschleunigt dies die Alterung konventioneller Bitumenbahnen. Zusätzlich sind bei frei bewitterten Dachterrassen Wind-sog-beanspruchte Randzonen zu berücksichtigen.

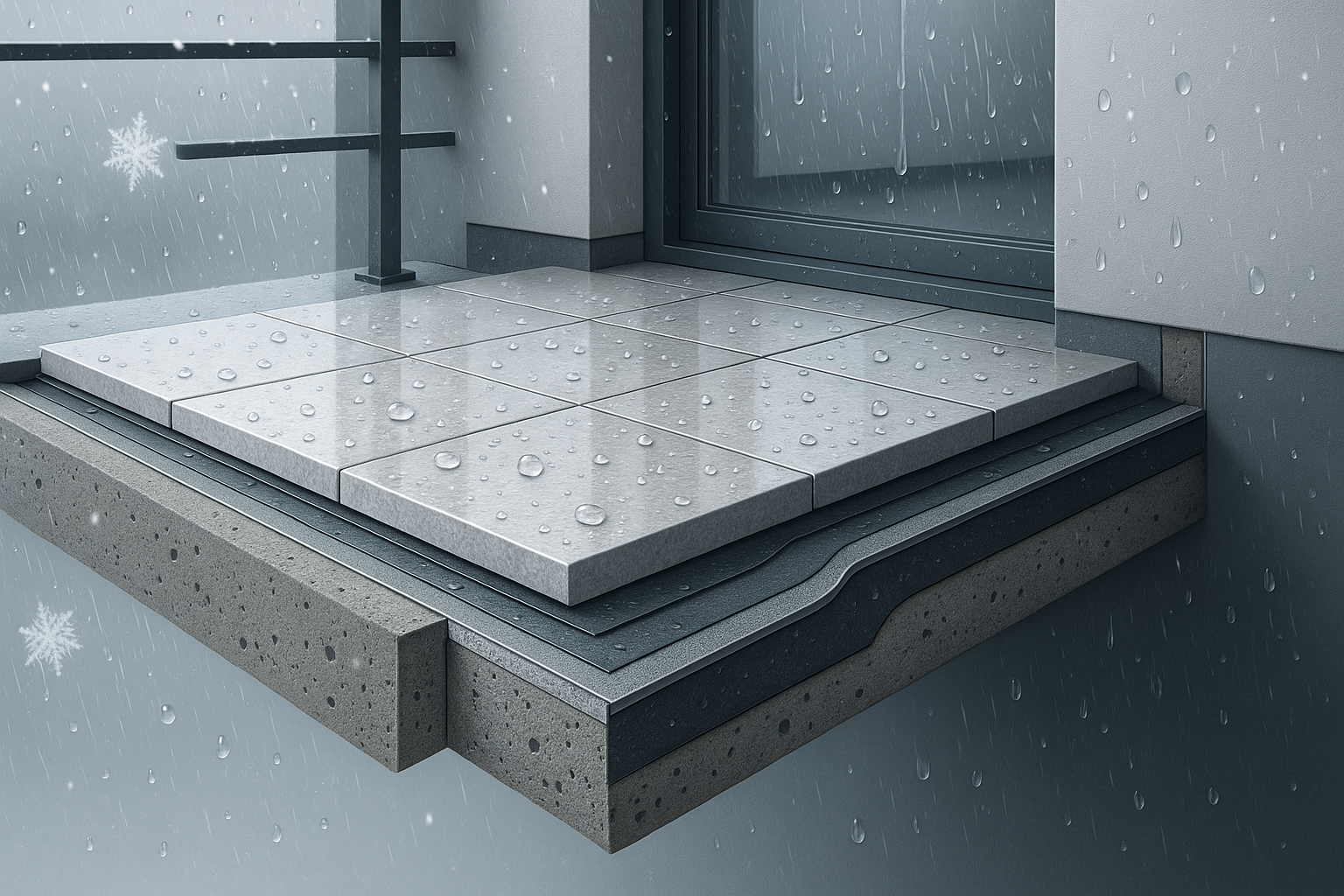

Aufbau leistungsfähiger Abdichtungssysteme

- Gefälleestrich ≥ 1,5 % mit definierter Wasserabführung

- Hauptabdichtung aus polymermodifizierten Bitumenbahnen, Reaktionsharz oder schnellhärtendem PMMA

- Schutz- bzw. Trennlage gegen mechanische Einflüsse

- Belag: keramische Platten auf Stelzlager, Naturstein oder fugenloser Designestrich

- Optionale Zusatzlagen: Wurzelschutz, Dampfdruckausgleich, Rutschhemmung nach DIN 51130

Das Gesamtsystem muss diffusionsoffen dimensioniert sein, um aufsteigende Restfeuchte aus Betondecken kontrolliert abzugeben. Flüssigkunststoffe bieten an Detailpunkten wie Geländerstützen oder Türschwellen nahtlose Anschlüsse, wohingegen Bahnenlösungen durch planbare Lagenstärken und Brandklassifizierung punkten.

Förderliche Kombination mit energetischer Sanierung

Wird die Abdichtung zusammen mit einer Dachdämmung erneuert, kann sie in Förderpakete der Bundesförderung für effiziente Gebäude einfließen. Bei Nachweis einer U-Wert-Verbesserung sind Tilgungszuschüsse oder zinsgünstige Darlehen möglich. Das Bayerische Modernisierungsprogramm ergänzt diese Bundesmittel, erfordert jedoch eine qualifizierte Fachplanung und Baustellenbegleitung.

Ablauf von Bestandsanalyse bis Bauleitung

Erhebung des Ist-Zustands

Vor einer Sanierung werden mittels Thermografie, Kerndruckprüfung und Feuchtekernanalyse die Schadensmechanismen lokalisiert. Bohrkernentnahmen prüfen Chloridbelastungen und verhindern verdeckte Korrosionsrisiken am Bewehrungsstahl. Die Auswertung definiert Rückbaugrenzen und Baustellenlogistik.

Systemauswahl und Materialprüfung

Beanspruchungsklasse, Bauzeitfenster und gestalterische Vorgaben lenken die Entscheidung zwischen flüssigen und bahnenförmigen Systemen. Zulassungen nach ETAG 005 oder der aktuellen EAD 030350-00-0402 bestätigen Rissüberbrückung, Alterungsstabilität und Haftzugfestigkeit. Bei hochfrequentierten Flächen empfiehlt sich eine Oberflächenhärte ≥ Shore D 55.

Schnittstellen und Qualitätsmanagement

Die meisten Undichtigkeiten entstehen an Übergängen. Ein Bauleiter koordiniert daher Frühabnahmen von Attikaanschlüssen, Türschwellen und Fassadenanschlüssen. Digitale Bautagebücher mit Wetter- und Materialchargenprotokollen sichern spätere Gewährleistungsansprüche. Bei Portfolio-Projekten wird häufig eine Musterachse definiert, an der sämtliche Detailpunkte vor Serienfertigung geprüft werden.

Anwendungsbeispiele aus Oberbayern

Verwaltungsbauten

Eine Terrassensanierung von 2 500 m² in einer Münchner Zentrale setzte auf PMMA-Systeme mit zweistündiger Aushärtung. Abschnittsweises Arbeiten ermöglichte den Weiterbetrieb aller Büroetagen. Durch den Einsatz von Leichtbetonplatten blieb die Dachlast unter den statisch zulässigen Reserven.

Hochwertiger Wohnbau

Bei einem Privatobjekt in Grünwald kam eine pigmentierte Polyurethanbeschichtung zum Einsatz, die rutschhemmend und UV-stabil ist. Unter der Designschicht befindet sich eine zweilagige Abdichtung mit Rissüberbrückung bis 2 mm. Eine intelligente Entwässerungssensorik meldet Starkregenereignisse an das Facility-Management.

Gastronomie- und Retailflächen

Ein Retailpark im Süden Münchens integrierte eine 400 m² große Dachterrasse als Gastrofläche. Mineralische A1-Beschichtungen kombinierten Brandschutz mit hoher Abriebfestigkeit. Wärmebilder nach Fertigstellung dokumentierten eine Reduktion der Oberflächentemperaturen auf unter 35 °C, was die Kühllast des Gebäudes senkt.

Bauausführung unter alpinen Witterungsbedingungen

Eine Abdichtung ist nur so gut wie ihre Verarbeitungstemperatur und die Aushärtungszeit zulassen. In den Übergangsmonaten März und Oktober sinkt die Nachttemperatur im Münchner Speckgürtel regelmäßig unter 5 °C. Reaktive Harze auf PMMA-Basis härten zwar noch bei –5 °C aus, benötigen jedoch einen trockenen Untergrund mit maximal 4 M-% Restfeuchte. Für Bitumenbahnen gilt eine Mindesteinbrenntemperatur von rund 150 °C; plötzliche Föhnlagen mit Windgeschwindigkeiten über 40 km/h gefährden hier saubere Nahtverschweißungen. Praxisorientierte Bauzeitenpläne berücksichtigen deshalb halbstündliche Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes und definieren Pufferflächen, auf denen Materialien temperiert lagern.

Detailausbildung an Türschwellen und Attiken

Die Schwelle zwischen Innenraum und Terrasse ist ein neuralgischer Punkt. DIN 18531 fordert seit der Überarbeitung eine Mindestaufkantung von 150 mm, doch barrierearme Zugänge benötigen Sonderlösungen. Eine Möglichkeit ist der Einbau von Entwässerungsrinnen mit nachgeschalteter Notentwässerung. Das System führt Oberflächenwasser ab, bevor es in den Schwellenbereich gelangt, und hält trotz abgesenkter Bauhöhe die Regelfallanforderungen ein. Attiken werden zweilagig angeschlossen: zunächst die Unterlagsbahn, darüber eine Flüssigabdichtung, die in den Blechabschluss einbindet. Zusätzliche Schubsicherungen aus Edelstahl verhindern bei Stelzlagersystemen ein Verrutschen der Platten in Randzonen.

Instandhaltung und Monitoring

Auch eine regelkonform ausgeführte Balkonabdichtung benötigt Wartung. Betreiberverordnungen in Bayern empfehlen halbjährliche Sichtprüfungen auf Abläufeverstopfungen, Rissbildungen und lose Belagsteile. Für Objekte mit ESG-Reporting werden vermehrt Sensorstreifen eingesetzt, die Feuchteintritte frühzeitig melden. Die Kosten liegen bei rund 6 €/m² inkl. Auswertung und amortisieren sich durch reduzierte Schadenfolgekosten.

Lebenszyklus- und Kostenbetrachtung

Ein PMMA-System verursacht in der Regel 10–15 % höhere Materialkosten als polymerbitumenbasierte Lösungen, reduziert aber die Sperrzeiten dank schneller Aushärtung um bis zu 60 %. Bei Bürogebäuden mit einer Ausfallkostenschätzung von 45 €/m² Nutzfläche und Tag ist die Wirtschaftlichkeit oft schon nach 48 Stunden Bauzeitgewinn erreicht. Für Wohnanlagen mit geringerer Flächenproduktivität spielt dagegen der Wartungszyklus die entscheidende Rolle. Bitumenbahnen müssen statistisch nach 20–25 Jahren überholt werden, hochwertige Reaktionsharze erreichen 30–35 Jahre. Eine Vollkostenrechnung (CAPEX + OPEX) entscheidet daher über das geeignete System.

Haftung, Gewährleistung und Versicherungsaspekte

Unzureichende Balkon- und Terrassenabdichtungen zählen laut aktueller Schadensstatistik der Bayerischen Bauwirtschaft zu den Top-3-Mangelursachen. Auftragnehmer sollten eine projektbezogene Versicherungsdeckung vereinbaren, in der Material- und Verarbeitungsfehler explizit eingeschlossen sind. Bei gewerblich genutzten Dachterrassen verlangt die VdS-Richtlinie 2212 eine Brandschutzbewertung der Abdichtung; mineralische A1-Beschichtungen erleichtern hier die Abnahme durch Sachverständige. Eine lückenlose Dokumentation aller Schichtdicken und Prüflose ist Voraussetzung, um Regressforderungen abwehren zu können.

Zukunftstrends: Klimaanpassung und Circular Economy

Angesichts zunehmender Starkregenereignisse rücken Retentionsschichten in den Fokus. Drainagematten mit Stauvolumen von 20 l/m² puffern Niederschläge und entlasten die Kanalisation. Zusätzlich gewinnt die Wiederverwertbarkeit an Bedeutung: Reversible Stelzlagerkonstruktionen erlauben den sortenreinen Rückbau sämtlicher Komponenten. Hersteller bieten bereits EPD-zertifizierte Abdichtungssysteme an, deren ökologischer Fußabdruck in Umweltproduktdeklarationen transparent ausgewiesen ist. Immobilienportfolien mit Taxonomie-Kompatibilität profitieren von diesen Angaben bei Green-Bond-Emissionen.

Fazit: Eine belastbare Balkon- und Terrassenabdichtung erfordert das abgestimmte Zusammenspiel von normgerechter Planung, witterungsoptimierter Bauausführung und vorausschauendem Monitoring. Wer Materialien anhand ihres Lebenszyklus bewertet, kritische Details sauber ausbildet und Prüfnachweise lückenlos dokumentiert, minimiert Haftungsrisiken und senkt langfristig die Betriebskosten. Eine frühzeitige Einbindung spezialisierter Fachplaner sichert Fördermittel, ESG-Konformität und den Werterhalt der Immobilie.

Falls Sie eine ausführlichere Beratung oder ein konkretes Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage:

👉 Kontaktformular

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

👉 Zum Angebotsformular